الملف السرى للمشير طنطاوى

|

|

مدونة الدهماء

الثلاثاء، 14 فبراير 2012

مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان (الحلقة الثالثة عشرة) .. مسألة (أشرف مروان)

أشرف مروان مع السادات ومبارك

وأثناء وجوده فى مكتبى ــ ذلك اليوم من مارس سنة 1974 ــ قال لى «أشرف مروان» ضمن ما قال «إنه سوف يذهب ــ غدا ــ إلى ليبيا لمقابلة «القذافى»، وشرح لى داعيه للرحلة، ولم أتحمس لما سمعت، فقد كان ملخصه أن الرئيس «السادات» يرغب أن «يقوم «الأخ العقيد» بشراء طائرة للرئاسة المصرية، لأنه يعتقد أن الوقت قد حان (بعد حرب أكتوبر) لتكون للرئاسة المصرية طائرة تليق بها كما هو الحال مع آخرين من رؤساء الدول العربية» (بالذات ممالك ومشيخات النفط).

وكان اعتماد «أشرف» فى هذه المهمة على علاقة نشأت بينه وبين السيد «عبدالسلام جلود» (رئيس وزراء ليبيا)، وكذلك رأى أن يكون «جلود» مدخله إلى إقناع «القذافى» بتمويل شراء طائرة رئاسية مصرية.

●●●

وفى مكتبى ــ ذلك الوقت من سنة 1974 ــ و«أشرف مروان» يحكى عن مهمته فى ليبيا وجدته ينهض فجأة كمن تذكَّر أمرا، ويتصل بقائد الطيران الفريق «حسنى مبارك»، ويخاطبه باسمه الأول: «حسنى».. (هكذا بلا ألقاب) جهز طائرة من عندك للسفر غدا إلى «طرابلس»، وأريدك بنفسك على الطائرة».

ثم عاد إلى استئناف حديثه معى.

وبدت لى تلك الألفة بين الرجلين لافتة!!

●●●

(والذى حدث فى شأن موضوع الطائرة الرئاسية أن علاقة «القذافى» بالرئيس «السادات» تدهورت فجأة ــ كالعادة ــ لأسباب يطول شرحها، ورفض «القذافى» أن تقوم ليبيا بشراء طائرة رئاسية لـ«السادات»، وعرف السيد «كمال أدهم» (مدير المخابرات السعودية) من «أشرف مروان» بالرفض الليبى، وقرر الملك «فيصل» (و«كمال أدهم» هو شقيق زوجته الملكة «عفت») ــ أن يكون هو صاحب هدية الطائرة الرئاسية، وقد كان.

عبد السلام جلود

●●●

وعندما وصل الرئيس «مبارك» إلى رئاسة الجمهورية، وبعد انقضاء مدة الرئاسة الأولى والثانية، كانت الطائرة الرئاسية (هدية السعودية) قد تخلَّفت عما استجد على الطائرات الملكية والرئاسية من مظاهر الأبهة والترف، خصوصا بعد ذلك الفيض المنهمر من ثروات النفط!! ــ وجرت مفاتحة «القذافى» مرة أخرى، وكانت العلاقات قد تحسنت، والظن أن هذا التحسن فى العلاقات يكفى لإقناع «القذافى» أن تشترى «ليبيا» طائرة جديدة للرئاسة المصرية، وكذلك كان!!

وحدث أن «الديكور» الداخلى للطائرة الجديدة وهو من رسم المصمم الفرنسى الشهير «بيير كاردان»، لم تجئ ألوانه متوافقة مع ذوق من يعنيهم الأمر فى القاهرة، وبالفعل تم تغيير الديكور الداخلى للطائرة بألوان مختلفة تَلقى القبول!!).

●●●

وفى تلك السنوات ــ على طول السبعينيات ــ توثقت العلاقة بين الرجلين ــ «حسنى مبارك» و«أشرف مروان» ــ وزادت قربا عندما أصبح «أشرف مروان» ضمن المسئولين عن مشتريات السلاح بعد اعتماد سياسة تنويع مصادره، ويلاحظ حتى من قبل ذلك أن الرجلين معا كانا قريبين بحكم الاختصاص من صفقة «الميراچ» الليبية مع فرنسا (1970 ــ 1974)، فقد كان «مبارك» باعتباره قائدا للطيران هو الرجل المسئول عما يجىء لمصر من تلك الصفقة، ثم إن عقد الصفقة قام به أساسا ضباط من سلاحه، قصدوا إلى باريس بجوازات سفر ليبية، (لكن الفرنسيين كانوا يعرفون الحقيقة)، وفى نفس الوقت فإن «أشرف مروان» وبمسئوليته فى ذلك الوقت عن العلاقات مع ليبيا ــ لم يكن بعيدا عن التفاصيل.

●●●

ويستوقف النظر فى تلك الفترة أن دخول «أشرف مروان» فى قضايا التسليح، كان ظاهرا على مستوى القمة، فقد حضر اجتماعا رسميا للرئيس «السادات» مع وزير الخارجية الأمريكية «هنرى كيسنجر»، وكان الاجتماع فى بيت الرئيس «السادات» فى الجيزة يوم 10 أكتوبر 1974.

وتروى وثيقة رسمية من الوثائق السرية لوزارة الخارجية عنوانها «مذكرة عن مناقشة» ــ أن الاجتماع حضره من الجانب المصرى مع الرئيس «السادات» كل من «إسماعيل فهمى» (وزير الخارجية) ــ و«محمود عبدالغفار» (وكيل الوزارة) ــ والدكتور «أشرف مروان» (الذى وصفته الوثيقة الأمريكية بـ«مساعد الرئيس للاتصالات الخارجية»).

ومن الجانب الأمريكى الدكتور «هنرى كيسنجر»، و«چوزيف سيسكو»، والسفير «هيرمان إيلتس» (سفير الولايات المتحدة فى القاهرة)، و«بيتر رودمان» (من هيئة الأمن القومى الأمريكى).

وتحت عنوان فرعى يقول: «الأسلحة السعودية إلى مصر» يتضح (من المناقشة) أن السعودية عقدت صفقة أسلحة أمريكية لمصر بقيمة 70 مليون دولار، وأن هناك وفدا سعوديا يتعاون حول الصفقة موجود فى واشنطن.

وفى الصفحة الثالثة من محضر المناقشة، تقول المذكرة:

«حوار جانبى يدور باللغة العربية بين الرئيس «السادات» و«أشرف مروان».

ثم تستأنف المناقشة مسارها على النحو التالى:

«السادات»: نحن نتحدث مع السعوديين عن صفقة السلاح (التى يمولونها)، وأنت قلت لى إننا سوف نتحدث مع الملك فى هذا الموضوع، وأعتقد أن الصفقة يمكن توقيعها قبل شهر ديسمبر، ونحن على استعداد للتوقيع أيضا فى حدود سبعة ملايين دولار هذه السنة.

«كيسنجر»: إننا نجد صعوبة كبيرة مع السعوديين، ولا نستطيع أن ندفعهم إلى عمل شىء، وقد أزعجوا سفيرنا البروتستانتى المتدين، لأن كل ما يطلبونه هو «البنات» و«المال» Girls and money، ولم يسألوا أنفسهم بعد ماذا عليهم هم أن يفعلوا؟!، وهم يغطون على كل شىء، وسوف أثير هذا الموضوع مع الملك.

وهنا تدخَّل الدكتور «أشرف مروان» فى المناقشة قائلا:

«مروان»: إن الملك سوف يحيل الموضوع إلى «سلطان» (يقصد الأمير «سلطان» وزير الدفاع)، و«سلطان» ليس سعيدا بمسألة الذخيرة التى يُقال لهم الآن إن تسليمها سوف يكون بعد أربعة عشر شهرا.

«كيسنجر» (موجها الحديث إلى «چوزيف سيسكو»): «چو».. اهتم بهذا الموضوع.

«مروان»: ألا يمكن قصر موضوع السلاح على شركات، دون تدخل للحكومة، (أى يجرى التفاوض بين السعوديين وبين الشركات الأمريكية مباشرة بدون تدخُّل رسمى.

«سيسكو»: تلك مسألة صعبة لأن الأمر يحتاج إلى تصريح من الحكومة الأمريكية ببيع السلاح.

«مروان»: لكن نحن لا نريد أن يكون لوزارة الخارجية دور فى موضوعات السلاح.

«كيسنجر»: عليكم أن تعرفوا أن وزارة الدفاع يتعين عليها فى مسألة السلاح أن تتعامل على أساس أسعار مقررة ثابتة!!

الأمير سلطان بن عبد العزيز

●●●

وبعد اختيار «مبارك» لمنصب نائب الرئيس سنة 1975، كانت أول مهمة كُلِّف بها أن يقوم بزيارة رسمية لـ «باريس» فى يونية من تلك السنة 1975، (أى بعد شهر واحد من توليه منصبه)، والهدف منها الاتفاق على شراء وتصنيع صواريخ فرنسية فى مصر، وكان «أشرف مروان» مصاحبا لـ «مبارك» فى تلك الزيارة (ولم يكن قد تولَّى بعد مسئولية هيئة التصنيع الحربى، ولكن دوره فى قضايا التسليح كان يزداد ظهورا).

(والتفاصيل حول هذه الصفقة منشورة فى المجلة المعتمدة لشئون الطيران فى العالم Aviation Weekly عدد 14 يوليو 1975).

●●●

وكرَّت السنين إلى أوائل الألفية الجديدة!!

ومع حلول سنة 2000 و«أشرف مروان» مقيم فى لندن، بدأت الأخبار تتسرب من إسرائيل تلمِّح إلى أنه كان «عميل إسرائيل» الذى أخطر «الموساد» بتوقيت نشوب الحرب فى أكتوبر سنة 1973، وبين المعلومات أن الهجوم سوف يكون على الجبهتين ــ المصرية والسورية فى نفس الوقت، وظلت التسريبات من إسرائيل تظهر وتختفى، لكنها ليست غائبة عن الاهتمام العام لعدة سنوات.

حافظ الأسد الرئيس السوري الراحل

ثم حدث فى ذكرى 6 أكتوبر (سنة 2005)، وهى مناسبة يقوم فيها رئيس الدولة عادة ــ «السادات» أو «مبارك» بعده ــ بزيارة ضريح «جمال عبدالناصر»، وفوجئ الرئيس «مبارك» على ما يبدو بأن «أشرف مروان» يتصدر مستقبليه على باب الضريح، وعند خروجه كان «أشرف مروان» الأقرب إليه بين مودعيه، ولاحظ بعض المحيطين بهما أن الرجلين تبادلا همسات لم تستغرق غير ثوان، وانصرف «مبارك»، لكن بعض من كانوا بالقُرب منهما فى البهو من «الضريح» إلى سيارة «مبارك» ــ التقطوا ــ أو كذلك تصوَّروا ــ من الهمس ما سمح لهم أن يفهموا أن «مبارك» يلوم «أشرف» أنه تعمَّد اليوم أن يظهر ملتصقا به طول وقت الزيارة، ثم إن «مبارك» ينصحه بالسفر فورا، لأن «الناس كلامها كثير»!!

وبالفعل فإن «أشرف مروان» عاد إلى «لندن» مع أول طائرة صباح اليوم التالى.

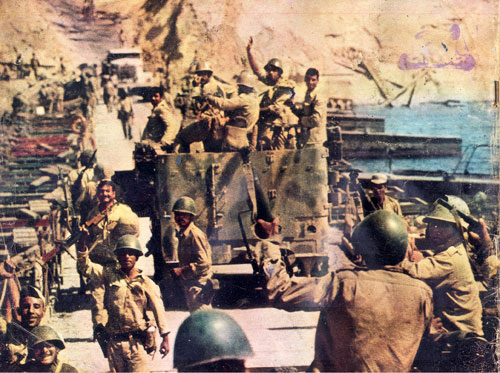

حرب أكتوبر 1973

●●●

كانت التسريبات التى خرجت من لجنة الأمن والدفاع فى «الكنيست»، ومن مجالس عسكرية سرية خاصة تشكلت للتحقيق فيها ــ شديدة الحساسية والخطورة، وهى باختصار أثر من آثار الصدمة التى واجهتها إسرائيل فى الأيام العشرة الأولى من حرب أكتوبر 1973 ــ فقد حدث وقتها أن إسرائيل شكَّلت لجنة تحقيق خاصة رأسها القاضى «أجرانات» لكى تبحث أسباب ما وقع وتحدد المسئولية عنه، وكانت النقطة المركزية فى التحقيق هى: هل فوجئت إسرائيل أو لم تفاجأ؟! ــ وهل عرفت أو أنها لم تعرف؟! ــ وإذا كانت قد عرفت من مصدر سرى، وقد عرفت فعلا، فلماذا تأخرت فى الاستعداد ساعات حاسمة؟! ــ ولماذا؟! ــ ومن يتحمل الوِزْر؟!!

وكانت لجنة التحقيق الخاصة (وهى مُشكَّلة بقرار من رئيسة الوزراء «جولدا مائير»، وبطلب وضغط من الرأى العام) ــ قد توصلت إلى نتائج أعلنت ملخصا مقتضبا جرى إعلانه مع إجراءات عقابية طالت عددا من المسئولين، وبين ما اتخذ من إجراءات، توجيه لوم إلى وزير الدفاع «موشى دايان»، وإزاحة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الچنرال «داڤيد بن أليعازار» من منصبه، وإحالة الچنرال «إيلى زائيرا» (مدير المخابرات العسكرية) إلى التقاعد.

●●●

ومع أن تحقيقات القضية وتفاصيلها بقيت فى حيز الأسرار المكتومة، إلا أنه ــ وكالعادة ــ فى إسرائيل وفى بلدان كثيرة غيرها ــ فإن لجنة «أجرانات» لم تستطع تكميم كل الأفواه، ولا حبس كل الأوراق، ولا وقف كل التداعيات، والسبب الرئيسى أن الخلاف ظل محتدما بين اثنين من الچنرالات الإسرائيليين الكبار أثناء حرب أكتوبر 1973.

ــ الچنرال «زڤى زامير» (رئيس الموساد ــ أى المخابرات العامة الإسرائيلية).

ــ والچنرال «إيلى زائيرا» (رئيس آمان ــ أى المخابرات العسكرية الإسرائيلية).

ومؤدى الخلاف بين الاثنين أن رئيس الموساد «زائير» يصر على أنه أبلغ عن خطط ومواقيت وصلت إليه من مصدر مصرى موثوق عن هجوم مصرى ــ سورى، لكن رئيس المخابرات العسكرية ــ الچنرال «زائيرا» ــ فى المقابل يصر على التشكيك فى مصدر المعلومات الذى أبلغ الموساد (لم ينف وجود المصدر المصرى ولم ينف دوره فى الإبلاغ مسبقا، ولكنه قدَّر أن يكون عميلا مدسوسا على إسرائيل، أو عميلا مزدوجا، وشاهده الرئيسى أن ذلك المصدر المصرى أبلغ إسرائيل بالساعة الخطأ فى موعد الهجوم، أى أن إبلاغه عن موعد الهجوم فى السادسة مساءً، بينما وقع الهجوم فعلا فى الثانية بعد ظهر السبت 6 أكتوبر).

وكذلك تعطَّل قرار إعلان التعبئة العامة فى إسرائيل، ووقع تقصير فى الاستعداد، وكانت كلمة «التقصير» بالتحديد هى عنوان تقرير لجنة «أجرانات».

وتحول الخلاف بين الرجلين إلى خلاف بين الجهازين: «الموساد» و»آمان»، وشكَّل ذلك نوعا من الشرخ داخل أجهزة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لم يعد فى الإمكان تجاهله، وكذلك جاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا بين الرجلين: «زامير» و«زائيرا»، وتوفق بين الجهازين: «الموساد» و«آمان» برئاسة النائب العام «مناحم مازوز»، ومعه عدد من قيادات الجيش ومن خبراء الأمن، وإطلعت اللجنة على جميع الوثائق، بما فيها محاضر تحقيقات لجنة «أجرانات»، واستمعت إلى كل الشهادات، وبالطبع فإن الاسم الحقيقى للعميل المصرى الذى حصل «الموساد» بواسطته على سر الحرب وموعدها جرى تداوله.

ثم توصلت اللجنة إلى قرارات لم تُعلن، لكنه ــ كالعادة مرة أخرى ــ بدأت عمليات التسريب، وضمن ما تسرب أوصاف لهذا العميل المصرى ــ توصل بها أحد الباحثين إلى اسمه، وكذلك ظهر اسم الدكتور «أشرف مروان» بلا لبس أو غموض، وأخذت القضية منحىً جديدا لأن إذاعة الاسم أحدثت رجة وضجة داخل إسرائيل ــ أولا!!

وكانت الضجة تتركز على المسئولية عن كشف السر، لأن فيها إضرار «بصديق لإسرائيل»، وفيها عملية «فضح» سوف تجعل آخرين يترددون، طالما أن ما يفعلونه فى السر يمكن أن يظهر فى العلن!! ــ وكان مدير الموساد الچنرال «زامير» فى حالة هستيرية، يخشى أن كشف المستور سوف يلحق ضررا كبيرا بقدرة إسرائيل على تجنيد عملاء لهم قيمة!!

وفى الوقت نفسه، فإن الچنرال «زائيرا» كان يرد باعتقاده أن العميل الذى أبلغ إسرائيل كان عميلا مزدوجا ــ لمصر أيضا، ولذلك فقد كان فى حِلْ من الإشارة إلى اسمه!!

ووصل الصراع فى حدته وعنفه إلى درجة أصبح معها مسألة حياة أو موت!!

ومنذ اللحظة الأولى فإن القضية ــ لأسباب عديدة ــ أثارت اهتمامى!

●●●

ووقتها ــ ومنذ بدأت التحقيقات ــ كان الدكتور «عزمى بشارة» السياسى الفلسطينى المعروف، وهو من أقطاب «عرب الداخل»، لا يزال عضوا فى الكنيست، وأرسلت إليه عن طريق صديق فلسطينى مشترك أسأله إذا كان فى مقدوره أن يبعث إليَّ بما يمكن أن يتوصل إليه من ملفات «الكنيست» فيما يخص الموضوع.

وتفضَّل الرجل واستجاب.

ومع أن معظم ما كان يدور حول القضية، كان يجرى فى لجنة الأمن والدفاع فى «الكنيست» (وهذه لا يشترك فيها الأعضاء العرب) ــ إلا أن وجود الدكتور «عزمى» عضوا فى المجلس، كان يعطيه بلاشك إمكانية وصول تتعدى إمكانيات غيره من «عرب الداخل».

●●●

والحقيقة أن الدكتور «عزمى بشارة» وصديقين غيره من عرب الداخل (لا يجوز البوح باسمهما، لأنهما ما زالا فى الداخل) ــ استجابا إلى ما طلبت وأكثر، وأضاف الجميع لما أرسلوا من الأوراق الأصلية، وهى باللغة العبرية، ترجمات لها بالعربية أو بالإنجليزية.

ولم أكن بأمانة مستعدا لتصديق ما قرأت.

لكنى ــ وبأمانة أيضا ــ لم أكن قادرا على تجاهله!!

فالقضية لم تعد تلميحات أو تسريبات تظهر فى صحف، أو تنشر فى كتب، وإنما القضية أكبر، وإلحاح الوقائع والتفاصيل فيها لا يمكن مقابلته بالصمت فى مصر، وما دار حولها فى إسرائيل ليس تكهنات صحف ولا شائعات تتناقلها الروايات، وإنما فى القضية اثنان من أشهر چنرالات إسرائيل، وهناك قضاة من المحكمة العليا، وهناك نائب عام إسرائيلى، وهناك جلسات سرية للجنة الأمن والدفاع فى «الكنيست»، وهناك ملفات ووثائق، وبعض ما وصل إلىَ من ذلك كله أثار لدىَّ كثيرا جدا من القلق!!

فلقد لمحت من بين الوثائق والملفات ــ مثلا ــ صور لمحاضر اجتماعات بين «أنور السادات» ونظيره السوڤييتى «ليونيد بريچنيڤ» أثناء زيارته السرية لموسكو فى مارس سنة 1971، ومع أنى لم أحضر تلك المحادثات، فإن الرئيس «السادات» بعث إليَّ كالعادة وقتها بالمحاضر الرسمية لها كما كتبها السفير «مراد غالب».

والآن أمامى ضمن الملفات السرية من داخل «الكنيست» صورة هذا المحضر ــ نسخة من الأصل ــ ثم إن هناك صورا!! لعشرات الوثائق، وكلها صور من الأصل وليس مجرد معلومات تستند إليه (كأن رئاسة المخابرات الإسرائيلية تقرأ «على راحتها» أوراق الرئاسة المصرية)!!

ولم أكن فى بعض اللحظات قادرا على تصديق ما أراه أمامى.

●●●

وفى تلك الفترة سألنى أحد أصدقاء «مبارك» المقربين، (وهو بالمصادفة قريب منى بالسكن) ــ عن رأيى فى هذه القصة والضجة المُثارة حولها، وقلت له رأيى وأضفت أنه يستطيع إذا وجد رأيى مناسبا أن ينقله إلى الرئيس، وهو فى حِلْ من ذكر اسمى.

وكان ملخص رأيى «أن كرامة البلد وسمعة «أشرف مروان» نفسه تتطلب تحقيقا رسميا مصريا فى الموضوع، بواسطة هيئة رفيعة المستوى، تضم عناصر قضائية ــ وبرلمانية ــ على أن تمثل فيها المخابرات العسكرية والمخابرات العامة فى مصر)، وظنى أنه بدون ذلك لا تستقيم الأمور».

وقلت لصديق «مبارك» أيضا أن الموضوع شائك وهو كذلك معقد، لأن من أبلغ إسرائيل ــ بصرف النظر عن شخصيته ــ بموعد الهجوم على أنه الساعة السادسة مساءً لم يقصد تضليلها، لأن هذا الموعد كان هو ساعة الصفر المقررة فعلا فى الخطة حتى يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، ثم وقع خلاف بين الفريق «أحمد إسماعيل» (وزير الدفاع المصرى)، وبين اللواء «يوسف شكور» (قائد الجيش السورى).

وموضوع الخلاف أن القيادة المصرية كانت تفضل بدء العمليات فى الساعة السادسة مساء مع آخر ضوء، لكى تستفيد من مجىء الليل يحمى عمليات المهندسين فى بناء الجسور.

وأما القيادة السورية فقد كانت تفضل الساعة السادسة صباحا مع أول ضوء، لكى تستعين بأشعة الشمس فى مواجهة الدبابات الإسرائيلية على هضبة «الجولان».

وقد استحكم الخلاف بين القيادتين المصرية والسورية، وسافر الفريق «أحمد إسماعيل» إلى «دمشق» سرا صباح يوم الثلاثاء 2 أكتوبر لتسوية مباشرة مع القيادة السورية، ولم يتوصل الطرفان إلى حل، وتدخَّل الرئيس «حافظ الأسد» وتوصَّل مع القائدين «أحمد إسماعيل» و«يوسف شكور» إلى حل وسط، وهو اختيار الساعة الثانية بعد الظهر موعدا للهجوم.

والحل الوسط على هذا النحو يعطى القيادة المصرية ست ساعات عمل قبل الظلام الذى تريده لحماية بناء الجسور، كما أنه يعطى القيادة السورية ست ساعات من ضوء الشمس تنجز فيه اندفاعها الرئيسى على الهضبة، والشمس وراءها وفى مواجهة مدرعات الجيش الإسرائيلى.

والمسألة الحساسة أن الدكتور «أشرف مروان» سافر من مصر إلى «ليبيا» عن طريق أوروبا يوم 2 أكتوبر، لكى يخطر «القذافى» بأن المعركة حلت، وساعة الصفر المقررة لها والموعد المعتمد لبدء العمليات هو السادسة مساء، أى أن الدكتور «أشرف مروان» لم يكن فى مصر عندما تغيرت ساعة الصفر من السادسة مساءً إلى الثانية بعد الظهر.

وهذه مسألة قد تثير التباسات لابد من جلائها، وإلا وقعت الإساءة إلى «أشرف مروان»، وهذا ظلم له ــ إلا إذا ثبت شىء آخر!!

●●●

وبعد أن لقى «أشرف مروان» ذلك المصير المأساوى الذى انتهت به حياته بالسقوط من شرفة شقته فى الدور الرابع على الأرض فى ساحة «كارلتون تيراس» ــ وبرغم أية أحزان شخصية وإنسانية ــ فقد كان يقينى أن المشكلة لا يمكن ــ ولا يصح ــ أن تنتهى إلا بتحقيق شامل، لكن الذى حدث أن الرئيس «مبارك» فى جو مزدحم بالتقارير الواردة من إسرائيل وبالأخبار والشائعات ــ أصدر من جانبه إعلانا قرر فيه براءة «أشرف مروان»!!

وفى لقاء آخر مع «صديق مبارك»، قلت له «إننى شخصيا شديد الانزعاج من اتهام «أشرف مروان»، وشديد الحزن للمأساة التى انتهت بها حياته، لكن المسألة برمتها، ولكرامة البلد، ولسمعة الرجل، ولطمأنينة أسرته، تقتضى تصرفا مختلفا، أوله تحقيق كامل فى القضية»، وربما تماديت حين قلت له «إن الرئيس «مبارك» قلد بابوات روما على عهد البابا «أوربان الثانى» وأصدر صك براءة، ومع تقديرى لشهادة الرئيس ولشهادات كل بابوات الڤاتيكان ــ فإن رئيس مصر لا يملك هذا الحق، وسوف تُعتبر القضية معلقة فى السياسة وفى التاريخ، ولا يضع نهاية لها إلا تحقيق شامل ودقيق!!».

وكان حرصى شديدا على براءة «أشرف مروان»، مع تأكيدى بأن نتائج التحقيق وحدها هى صك البراءة الضرورى الذى يزيحها إلى النسيان!!

وقلت أيضا: «إن «مبارك» يتصرف بما لا يملك عندما يستعمل سلطته للفصل فى القضية»، وإذا كان فى استطاعته من موقع الرئاسة أن يغلق الباب هذه اللحظة بقوة السلطة، فإن التاريخ له أبواب كثيرة إلى قرار الحقيقة أيا كان موقعه، مع الرجل أو عليه، رغم أننى واحد من الذين يدعون الله لأكثر من سبب أن تكون الحقيقة لصالح «أشرف مروان»!!

فالرجل إنسان ودود إلى آخر الحدود، ثم هو إدارى تنفيذى أثبت كفاءة مشهودة أثناء إدارته لمكتب الرئيس «السادات» للمعلومات، ثم هو رجل أؤتمن على خزانة أسرار مكتظة بما فيها، ولقد قام فى حياته بأدوار حساسة متعددة: مديرا لمكتب الرئيس للمعلومات، ورئيسا للهيئة العربية للتصنيع العسكرى، وهو أيضا رجل يملك شبكة علاقات إنسانية وسياسية وعسكرية ومالية شديدة الاتساع، وكل ذلك يفرض أن تكون السجلات واضحة احتراما للمعنى العام، وإنصافا للمعنى الإنسانى الخاص.

●●●

تظل فى مسألة «أشرف مروان» واقعة أكتبها بحق التاريخ وحده، وهى واقعة جرت فى لندن فى شهر سبتمبر 2006.

فى الصباح الباكر من أحد الأيام فى ذلك الشهر، وكنت فى العاصمة البريطانية، اتصل بى الصديق والمفكر العربى الدكتور «كلوفيس مقصود» يقول لى «إن السفير اللبنانى فى لندن «جهاد مرتضى» دعاه اليوم على الغداء، واللقاء مع عدد من الدبلوماسيين العرب، وقد عرف السفير «مرتضى» منه (الدكتور «كلوفيس مقصود») أننى فى لندن، وهو يرجو أن يدعونى إلى الغداء إذا لم يكن لديَّ ارتباط آخر، وأضاف «كلوفيس مقصود» أنه يتمنى لو قبلت دعوة السفير اللبنانى ــ ويومها كان لدىََّ على الغداء موعدا أستطيع أن أتصرف فيه، وهكذا نزلت على ما طلب «كلوفيس»، واتصل بى بعد دقائق السفير «جهاد مرتضى»، يوجِّه لى الدعوة رسميا.

وعندما دخلت إلى بيت السفير اللبنانى فى حدائق «كينسجتون»، كان السفير «جهاد مرتضى» ومعه ضيفه الدكتور «كلوفيس مقصود» فى انتظارى، ودخلنا مباشرة إلى قاعة الطعام، وهناك وجدت ستة من السفراء العرب بينهم السفير المصرى فى لندن وهو السفير «جهاد ماضى»، ووسط جمع السفراء العرب وجدت «أشرف مروان» واقفا وفاتحا يديه مرحبا، وقلت همسا: «أشرف».. لدينا كلام كثير!!».

وكان الغداء «دبلوماسيا عربيا» فى كل تفاصيله، واستغرق أكثر قليلا من ساعة، ثم استأذنت من الجميع: «بأننى سأترك لهم الدكتور «كلوفيس مقصود» يتحدث معهم فيما يريدون، وقام معى السفير اللبنانى يودعنى إلى باب سفارته، ولمحت «أشرف مروان» يسير وراءنا، وعلى باب السفارة اللبنانية فى لندن وقفنا، وقد جاءت سيارتى ولحقتها سيارته، وسألنى «أشرف» إذا كان يستطيع أن يجىء معى، وقلت له بصراحة:

«أنه لا أنا ولا هو يستطيع أن يتصرف كما لو أنه لم يحدث شىء، فقد حدث شىء، وشىء كبير لا أستطيع أن أتجاهله معك، ولا تستطيع أن تتجاهله معى».

وقال مبتسما: أعرف.

وسألته والسفير اللبنانى «جهاد مرتضى» لا يزال واقفا معنا يتابع حوارنا:

- إلى أين نذهب؟! ــ بصراحة فأنا لا أريد اليوم أن أذهب إلى بيتك، ولا إلى فندق «الكلاريدچ» ــ وإذن..

وقاطعنى يقترح أن نذهب إلى فندق «الدورشستر».

وطلبت من سائق سيارتى أن يذهب إلى فندق «الدورشستر».

ولدقيقة ساد فى السيارة صمت، قطعه بأن قال:

«لم نلتق منذ سنة ونصف، مرات عرفت أنك فى لندن وترددت فى الاتصال بك، وحين غالبت ترددى مرة سألت وإذا بك سافرت، لكن هذه المرة عندما عرفت من «جهاد» أنك قبلت دعوته على الغداء، طلبت منه أن يدعونى!!».

وقلت: «أنت لم تأت إلى القاهرة طوال هذه السنة والنصف، ولا أعرف إذا كنت ممنوعا من المجىء لها بطلب من الرئيس «مبارك» الذى نصحك بالسفر منها أثناء لقاءك معه فى ضريح الرئيس «عبدالناصر»!!

وفوجئت بردة فعل «أشرف مروان» وبانفعاله فى الرد، فقد قال:

ــ هم لم يطلب منى أن أسافر كما يشيعون فى القاهرة، وهو لا يستطيع أن يمنعنى.

وحين سألت:

ــ ولماذا لا يستطيع؟! ــ ألا يملك سلطة...

ولم ينتظر أن أكمل كلامى، بل قال بحدة:

ــ هو لا يملك أى سلطة، وهو لا يستطيع، وبدورى قاطعته قائلا:

ــ «أشرف».. أليس هذا كلاما كبيرا؟!!

وكان رده هو موضع المفاجأة الحقيقية:

ــ هو لا يستطيع.. أقولها لك، أننى أستطيع تدميره.

والتفت إليه أدقق فى ملامح وجهه، وكرر العبارة بالإنجليزية تلك المرة قائلا: I can destroy him، زاد قائلا: أستطيع تدميره وتدمير غيره معه ـــ وذكر اسم اللواء عمر سليمان.

قالها ــ وكررها ــ وهو يمد سبابته إلى الأمام فى تأكيد إضافى!!

وقلت: إننى أفضل أن نكمل حديثنا فى «الدورشستر».

وعندما دخلنا إلى الفندق، قصدنا مائدة على الطرف، ولم نكد نجلس حتى سألته مباشرة: إنه لا داعى ليضيع وقته، فهو يعرف ما أريد أن أسأل فيه، وأنتظر الإجابة عنه!!

وسألنى «أشرف»:

ــ هل تصدق أننى «جاسوس»؟!!

وقلت:

ــ إن هذا سؤال فى غير محله، على الأقل ما نحن بصدده ليس مسألة تقييم شخصى، وإنما مسألة وقائع مذكورة فى وثائق، وكلها يحتاج إلى كلام لا يحتمل اللبس، وليس مسموحا لأحد بتداخل المشاعر فى تكييف القضايا.

وأنا أريد أن أسمعك بقلب مفتوح، وعقل مفتوح أيضا، ومقدما فإنى أريد أن أصدق ما سوف تقوله لى.

ــ ما الذى تريد أن تسألنى فيه بالضبط؟!

وقلت: «إننى أريده أن يعرف أن ما نُشر فى الصحف الإسرائيلية لا يهمنى كثيرا، وإنما تركيزى كله على ما هو فى الوثائق الإسرائيلية، وما جرى تداوله فى التحقيقات، سواء فى لجان «الكنيست»، أو لجان التحقيق الخاصة، وبالذات تلك اللجنة التى رأسها «مناحم مازوز» النائب العام الإسرائيلى، فذلك محقق مدقق، قرأت الكثير عن كفاءته، وقد كان معه جمع من أبرز رجال القانون فى إسرائيل.

وباختصار فإن مجمل المعلومات التى لا أشك فيها، ومن كل ما اطلعت عليه تؤكد أمامى عدة حقائق:

1ــ أنه كان لإسرائيل فى مصر «شخص» على مستوى يسمح له بأن يعرف.

2ــ أن هذا «الشخص» لم يقدم لها المعلومات فحسب، وإنما قدَّم لها صورا من أسرار البلد فى لحظة شديدة الحرج من تاريخه.

3ــ أن هذا «الشخص» أخطرها مسبقا ضمن ما أخطرها به ــ بموعد قيام حرب أكتوبر، وساعة الصفر المقررة لعملياتها.

4ــ أن هذا «الشخص» قدَّم نفسه لإسرائيل فى لندن سنة 1972، وقد رتب له بعض من يعرفهم ويتصل بهم زيارة إلى عيادة الدكتور «إيمانويل هربرت»، وهى نفس العيادة ونفس الطبيب الذى قام بدور صلة الوصل بين الملك «حسين» (ملك الأردن) الراحل، وبين الإسرائيليين، وفى عيادة هذا الرجل وبمساعدة من سلطات إنجليزية نافذة، تمت لقاءات وجرت لقاءات ووقعت تفاهمات.

وإذن فإن هذا الطبيب وهذه العيادة لهما تاريخ سرى راسخ.

5ــ أن هذا «الشخص» عندما ذهب أول مرة إلى عيادة الدكتور «هربرت»، ورغم اتصالات مسبقة طلب موعده لطلب استشارة، وقد وصل معه ملف دخل به إلى سكرتيرة «هربرت»، وحمله معه حين دخل إلى حجرة الكشف الخاصة، وقدمه إلى الطبيب الذى فتحه ووجد بالفعل ورقة طبية على السطح، لكن الورقة التالية فى الملف كانت محضر اجتماع سرى بين الرئيس «السادات» وبين القادة السوڤييت، وهو اجتماع مارس 1976، والذى اختلف فيه الطرفان حول طائرة الردع التى كان «السادات» يطلبها من السوڤييت وهم يترددون.

وحين توقف الدكتور «هربرت» أمام هذه الورقة، وقال لزائره «هذه الورقة وُضعت خطأ فى الملف، وهى لا تتصل به».

فإن هذا «الشخص» قال للطبيب: إن الورقة لم توضع خطأ، وإنما هى صميم الموضوع!!

وكانت تلك هى البداية، وبعدها جاء مدير الموساد الچنرال «زامير» بنفسه إلى لندن، و...

وقاطعنى «أشرف مروان»: إذا كنت أقول إنه هو هذا «الشخص».

وقلت: إننى لم أقل، ولكنهم فى إسرائيل قالوا، ولو كنت صدقتهم لما كان هناك داع أن ألقاك، وأن أجىء معك إلى هنا، وأن أسألك ــ ثم أن أنتظر لأسمع منك جوابا؟!!

ومد «أشرف مروان» يده إلى الجيب الداخلى لـ: چاكتته، وأخرج منها ورقة ناولها لى، وكانت قُصاصة من جريدة «الأهرام»، نشرت نص ما قاله الرئيس «السادات» فى تكريم «أشرف مروان» عندما ترك منصبه فى رئاسة الجمهورية، والتحق بالهيئة العامة للصناعات العسكرية، (وهى هيئة أنشأتها مصر والسعودية والإمارات العربية لتصنيع السلاح)، ونظرت فى القصاصة ثم طويتها وناولتها لأشرف، وسألنى: «ألا تكفيك شهادة «أنور السادات» حين يقول إننى قدمت خدمات كبيرة لمصر؟!!».

وقلت لأشرف صراحة: «أن ما قرأته منسوبا لـ «أنور السادات» لا يجيب عن سؤالى»، وأضفت «أنه قبلى يعرف قيمة أى كلام مرسل مما يُقال فى المناسبات، وعلى أى حال فإنه إذا رأى أن يكتفى به فهذا حقه، وأما بالنسبة لى فإنه ببساطة لا يكفى»، وأضفت: «إن ما نحن بصدده لا يمكن الرد عليه إلا بما هو واضح ومحدد ــ وقابل للإقناع!».

وبدا عليه الحرج وسألنى:

ــ هل تتصور أن صهر «جمال عبدالناصر» جاسوس؟! ــ وأنت كنت أقرب الأصدقاء إليه وتعرفه؟!!

وقلت بصراحة: «دعنى أكون واضحا معك، لا شهادة حُسن سير وسلوك من «أنور السادات»، ولا صلة مصاهرة مع «جمال عبدالناصر» تعطيان عصمة لأحد.. نحن أمام مشكلة حقيقية تقتضى وضوحا مقنعا حقيقيا».

وفجأة وقع ما لم أكن أنتظره، فقد أقبل «خالد عبدالناصر» ومعه ثلاثة من أصدقائه اللبنانيين، وهو يقول لأشرف ضاحكا:

«كلفناك كثيرا يا دكتور.. دعوتنا على الغداء ولم تظهر، وانتظرناك وطلبنا على حسابك كل ما أردنا».

وبدأ أشرف يشرح لى: الحقيقة أننى كنت دعوتهم على الغداء هنا، وعندما عرفت أنك سوف تكون فى السفارة اللبنانية آثرت أن أطلب من السفير «جهاد مرتضى» (السفير اللبناني) أن يدعونى معك لألقاك، وحاولت الاتصال بـ«خالد» أعتذر له، ولم أستطع العثور عليه، واتصلت بمطعم «الدوشستر» أبلغهم أن «خالد» وأصدقاءه ضيوفى، وعليهم أن يضموا حسابهم إلى حسابى!!

وقلت، والشبان الأربعة وأولهم «خالد عبدالناصر» يجلسون معنا: «إذن فقد كنت تعرف حين اقترحت أن تجىء إلى «الدوشستر» أن هناك من ينتظرك فيه».

وقال: «إن ذلك لم يكن ترتيبا مقصودا أو مدبرا، لكنه على أى حال يهمه استكمال حديثنا على مهل، ويقترح أن يمر علىَّ صباح غد فى الساعة العاشرة صباحا، ثم نذهب معا للمشى فى حديقة «هايد بارك»، ونتحدث بالتفاصيل فيما أريده، وفى جو مفتوح نضمن أن لا أحد يتسمَّع علينا فيه».

●●●

وصباح اليوم التالى وقبل الساعة العاشرة صباحا بخمس دقائق خرجت من باب فندق «الكلاريدچ» إلى الرصيف شارع «بروك»، أنتظر «أشرف مروان» لكى نذهب معا إلى حديقة «هايد بارك»، وهى قريبة منى عبر شارع «سوث أودلى»، وفى العاشرة بالضبط وصلت سيارة «أشرف»، ونزل سائقها يقدم نفسه على أنه «أحمد» السائق الخاص للدكتور «أشرف مروان»، ولديه رسالة شفوية:

«إن الدكتور أصيب صباح اليوم بنزيف اضطره للذهاب إلى المستشفى، على أنه سوف يتصل به مساء اليوم فى الساعة الخامسة لكى نحدد موعدا آخر».

ولم يتصل بى «أشرف مروان».

ولم أتصل به.

حتى سمعت بالنهاية المأساوية والحزينة التى انتهت بها حياته!!

●●●

وفى كل الأحوال فقد أصبح الآن مؤكدا أن إسرائيل كان لها فى مصر جاسوس على مستوى عال، وأن هذا الجاسوس أبلغها بما كان محظورا إبلاغها به، حتى ولو كان الإبلاغ عن يوم الهجوم، (وحتى لو اختلفت الساعة).

وهذا الجاسوس ــ أيا كان ــ لم يكن عميلا مزدوجا، فليست هناك ورقة واحدة فى رئاسة الجمهورية ولا فى المخابرات العامة تحتوى إشارة عن نشاطه، وهذه نقطة حرجة.

وكان وجود مثل هذا الجاسوس ظاهرا حتى فى أول رسالة بعثت بها رئيسة وزراء إسرائيل «جولدا مائير» إلى الرئيس الأمريكى «ريتشارد نيكسون» وذلك قبل أن تنشب العمليات بعشر ساعات على الأقل، ولذلك فإنه من الحيوى أن يعرف كل مصرى من هو؟! ــ ولماذا؟! ــ وكيف؟!!

مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان (الحلقة الثانية عشرة) .. حسين سالم

حسين سالم وعمر سليمان

وأكثر من ذلك فقد تمكَّن من تفريغ محيط النخبة فى مصر، فلم تتعد تتسع لغيره، أو لمن يشاء ويختار، إذا جاءت ضرورات للاختيار، حتى بالنسبة لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

ولم يكن «مبارك» على أى حال مستعدا لقبول «رجل» يجلس خلفه أو يجلس بجانبه فى انتظار موعد التغيير أو مفاجأة المقادير، وكان عذره للناس «أنه لا يريد أن يفرض عليهم بديلا، إذا عُيِّن بقرار منه نائبا له»، وكان فى ذلك القول منطق، وفى ظاهره حق، ولم يخطر ببال أحد أن ظاهر الحق قد يخفى وراءه خاطرا ما زال بعيدا فى ضباب المجهول!!

لكن الرجل ـ وهو يؤبد لحكمه برئاسة ثالثة ـ وإلى آخر «نبض يخفق، ونَفَسْ يتردد» على حد ما قال، لا يزال كما كان فى أول يوم سؤالا بلا جواب!!

من هو الرجل بالضبط؟! ـ وماذا يعلم الناس عنه أكثر من اختيار «السادات» له؟! ـ ما الذى علَّمته له السلطة خلال قرابة العشرين سنة قضاها على قمة سلطة لم يكن يريدها، ولم يكن مستعدا لها (كما قال وكرر)؟!!

وما هى بالضبط عناصر ثقافته، وماذا أضاف الحكم إليها، أو ماذا حذف منها أو صحح؟!!

●●●

ولعل أسباب القلق زادت وظهرت إلى العلن عندما لاح شبح السيد «حسين سالم» قريبا من «مبارك»، وفى الواقع فإن اسم «حسين سالم» تقاطع مع اسم الرئيس «مبارك»، وإن لم يكن التماسا ظاهرا فى البداية، والواقع أن العلاقة بين الاثنين تبدت منذ وصول «مبارك» إلى مقعد الرئاسة عقب اغتيال الرئيس «السادات»، وبالذات فى معرض قضية نظرت بالفعل أمام محاكم «فلوريدا»، وهى تخص شركة (ايستكو) لنقل المعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لمصر، بمقتضى المساعدات الملحقة باتفاقية السلام مع إسرائيل، فقد كان اسم «مبارك» بصفته الرسمية مسجلا فى مستندات القضية كواحد من مؤسسى الشركة، وراح الصحفى الأمريكى الذائع الصيت فى ذلك الوقت «چاك أندرسون» يكتب عنها ويشير إلى «مبارك» بالاسم فى عموده اليومى الذى تنشره مئات الصحف الأمريكية.

لكن الضجة التى ثارت من حول القضية هدأت حدتها ونامت وقائعها، إلا من حكم صدر غيابيا يمنع «حسين سالم» من دخول أمريكا.

لكن شبح «حسين سالم» بقرب «مبارك» بدأ يخرج من الظل إلى ضوء الشمس مع تحول منتجع «شرم الشيخ» إلى شبه عاصمة سياسية ـ ثانية ـ لمصر، وكان «حسين سالم» بمثابة العمدة لهذه العاصمة الثانية («شرم الشيخ»)!!

●●●

وبمحض مصادفات ذات يوم سنة 1988 وجدت السيد «حسين سالم» أمامى، فقد صعدت إلى طائرة سويسرية من مطار القاهرة قاصدا «جنيف»، وبعد أن أقلعت الطائرة واستوت فى الجو، وإذا رجل طويل القامة أسمر الملامح يقف بجوار مقعدى، ويقدم نفسه لى على أنه: «حسين سالم».

وسألته تلقائيا عما إذا كان هو «ال»: حرف The، الذى يستعمل فى وصف شخصية بالذات تحمل اسما بالذات شاعت حوله مواصفات تخصه، وصفات تشير إليه تحديدا.

ورد الرجل بحيرة ظاهرة: «لا أعرف من هو «The» الذى تقصده، ولكنى أظنه أنا».

وأوضح أنه كان يجلس فى مقاعد الوسط فى الطائرة السويسرية، ورآنى أدخل الطائرة وأجلس على الجناح الأيمن لها فى الصف التالى، وراودته فكرة أن يتحدث معى، ثم استأذن إذا كانت قرينتى الجالسة إلى جوارى تسمح بأن تنتقل إلى مقعده بجوار زوجته، لأنه يريد أن يتحدث معى بعض الوقت، وكذلك جرى، وعندما جلس إلى جوارى كانت أول ملاحظة قلتها له: «هذه السيدة ـ زوجتك ـ شابة جدا عليك»، وفهم الملاحظة ورد عليها: «إن هذه زوجته الثانية، وأضاف: هى «ليست أم الأولاد»، لدىَّ فى الحقيقة زوجتان: واحدة للبيت والعائلة، وهى أم الأولاد، وثانية للسفر والسياحة».

وعلَّقت: «أن هذا ترتيب عبقرى، لا يقدر عليه إلا ذوى العزم من الرجال، خصوصا إذا كانوا أصدقاء «بالالتصاق» مع رئيس الدولة».

ورد: «هذا بالضبط ما أريد أن أتحدث فيه معك، وقد أحسست أن الفرصة جاءتنى من السماء، عندما وجدتك على نفس الطائرة، وأمامنا أربع ساعات كاملة إذا سمحت لى «الهانم»، (يقصد قرينتى)، وبادلت ـ مؤقتا ـ مقعدها بمقعدى.

ورجوته ألا يقلق، لأن «هدايت» تعوَّدت على كثرة ما تأخذنى الأحداث منها ـ والمصادفات أيضا.

وجلس إلى جانبى، وأشار إلى السيدة التى وصفها بأنها زوجة السياحة والسفر وقال:

«إنها شابة وجميلة، ولديها فكرة عن الدنيا، ووجودها معى عندما لا أكون فى مصر أو إسبانيا يجعل حياتى شيئا آخر».

وأضاف: «فى مصر عيونهم مفتوحة على كل حركة، وفى إسبانيا (حيث تقيم زوجته أم الأولاد فكل واحد من الناس فى حاله)، ولكن العالم أوسع من مصر ومن إسبانيا!!».

وقلت له «إن تقسيمه للاختصاصات ـ جغرافيا ـ على هذا النحو مثير، وربما كان يعبر عن أسلوب رجل عمل فى المخابرات له حياتان: واحدة يراها بعض الناس، وأخرى يراها غيرهم».

ومرة أخرى فهم «حسين سالم» الإشارة وقال:

ـ إننى قرأت لك كل ما كتبت، ومعنى ذلك أننى أعرفك، وأما «سيادتك» فلا تعرف عنى إلا ما سمعته من غيرى، ومعظمه «تشويه مقصود»!!

وسألته:

ـ لماذا تتصور أنه «تشويه» وأنه «مقصود»؟!! ـ أنا شخصيا سمعت الكثير عما هو «مهم» وما هو «مثير»، وبعضه أيضا «خطير»!!

حسين سالم ومبارك

●●●

وسألنى عن معنى «مثير»، وقلت «إننى سمعت مثلا أنك المسئول عن توريد ملابس «مبارك»، وأنك ترتب لها مع محل «بريونى»، وقاطعنى يقول: «إن هذا بالضبط هو التشويه المقصود»!!

واستطرد: الحكاية لها أصل «عادى»، لكن التشويه المقصود خرج بها عن كل الحدود!».

وراح يشرح:

«أصل الحكاية أن الرئيس «مبارك» ـ ولعلمك فأنا أحبه كثيرا، وهو صديق من زمن طويل ـ كان يزور الإمارات العربية المتحدة لاجتماع مع رئيسها الشيخ «زايد»، وقاطع نفسه ليقول: «لابد أنهم قالوا لك إننى أعرف الإمارات جيدا، وعملت هناك لسنوات طويلة ممثلا لشركة النصر للتجارة، وهى كما تعلم إحدى شركات المخابرات» ـ ثم عاد إلى سياق حديثه:

كان الرئيس «مبارك» على موعد مع الشيخ «زايد»، ووصل الشيخ «زايد» إلى قاعة الاجتماع بعد الرئيس بدقيقتين، واعتذر للرئيس عن التأخير «بأنه كان مع جماعة «بريونى» (محل أزياء الرجال الإيطالى الشهير)، يجرون قياسا جديدا له، لأن قياسه الموجود عندهم لم يعد ملائما بعد أن فقد الشيخ «زايد» بعض وزنه)، وراح الشيخ «زايد» يستعجل خبراء «بريونى» (كما قال للرئيس)، لكنهم «كما تعرف فخامة الرئيس حريصون على شغلهم، يحسبون المقاسات بالمللى»، وأبدى «مبارك» إعجابه بذوق «بريونى» Brioni، وسأل عن إمكانية أن يعرضوا عليه ما لديهم ذات يوم، ورد الشيخ «زايد» بكرمه المعهود «ولماذا لا يفعلون ذلك، وأنت هنا فى «أبو ظبى»؟!! ـ والأمر لن يستغرق أكثر من ربع ساعة أول مرة، وسوف يصنعون «على مقاسك نموذجا بالحجم الدقيق، ثم يفصِّلون عليه، ولا تراهم مرة ثانية إلا عندما يجيئون إليك لتجربة نهائية بعد أن يفرغوا من صنعه، وفى كل الأحيان سوف تجده مطابقا ومضبوطا إلا إذا تغيَّر وزنك كثيرا، وفى كل موسم فإنهم سوف يرسلون إليك من عينات أقمشتهم أحسنها، وتختار من العينات ما يعجبك، وفى ظرف أيام يكون معلقا فى خزانة ملابسك، ثم هم أيضا مع كل «طقم» يرسلون إليك ما يناسبه من القمصان وربطات العنق».

مبارك مع الشيخ زايد

وأعجب الرئيس «مبارك» بالفكرة، وتم ترتيب موعد يذهب إليه خبراء «بريونى»، حيث ينزل فى «أبوظبى» ـ فأخذوا مقاساته، واختار من عينات القماش عدة ألوان.

وقاطعته: كم قطعة اختار؟! ـ واحتار قليلا ثم أجاب: ثلاثين قطعة إذا كانت ذاكرتى سليمة ـ لا تنس أنه رئيس دولة، ثم إن المعروض عليه كان كثيرا، وهم يلحِّون عليه بتقديم أقمشة وألوان جميلة!!

هذه هى الحكاية ـ هذا هو أصل الحكاية ـ أصل الحكاية هدية من الشيخ «زايد» ـ وهذا ما أعرفه، بأمانة لا أعرف إذا كان الرئيس قد كرر الطلب من «بريونى»، وإذا كان فعل، فلم يكن ذلك عن طريقى!!

واستدرك «حسين سالم» «أنه تحدَّث معى بصدق ولم يخف شيئا، لأنه ـ ببساطة ـ لا يريد أن يلف ويدور على «رجل مثلى»!!

وشكرت له «حسن ظنه»!!

●●●

وقلت: «إننى أريد أن أسمعه فيما يقول، وأما التصديق فمرهون بالتفكير على مهل لاستيعاب الروايات والمقارنة بينها، وأنا لا أريد أن أخدعه بالتظاهر».

استطردت قائلا: «إننى سوف أترك هذه الحكاية «المثيرة» إلى غيرها».

ونظر إلىَّ باهتمام وقال: «إنه مستعد لأى سؤال»، وقلت: قيل لى من عدة مصادر أنك كنت المسئول عن اختيار هدايا أمراء الخليج إلى قرينة الرئيس.

ورد بسرعة بدون أن أكمل ما أريد، قائلا: «هذه أيضا لها أصل، ولكن عملية التشويه لحقت بأصل الوقائع».

واستطرد يسألنى: أنت تعرف قرينة الرئيس؟!!

وقلت: «إننى لم أتعرف عليها شخصيا، لكنى لا أنكر أننى فى وقت من الأوقات كنت أعلق أملا عليها، فقد كان تصورى وأنا أعرف أنها درست العلوم الاجتماعية فى الجامعة الأمريكية، واهتمت كثيرا بحى «بولاق»، وأجرت فيه أبحاثا ـ قد تكون عنصر توازن يكمل ثقافة زوجها، فهى تعرفت بالتدقيق على الواقع الاجتماعى فى البلد وتستطيع تذكيره به إذا كان نساه!!».

ومرة أخرى لم ينتظر «حسين سالم»:

قال وهو يقصد الكلام عن قرينة الرئيس: «إن «سوزى» ـ هكذا ـ سيدة ممتازة ولها ذوق رفيع، وهى على صداقة بأسر عدد من الحكام فى الخليج، وهى تزورهم وهم يزورونها، وبالطبع فإنهم كرماء فى هداياهم، وهى أيضا ترد لهم الهدايا»، واستدرك: «لكنها لا تستطيع أن تجارى».

على أن المشكلة التى ظهرت أنهم يختارون لها الهدايا قبل مجيئهم أو قبل ذهابها هى، وفى كثير من الأحيان تجىء الهدايا مكررة، وتتلقى قرينة الرئيس ـ نفس الشىء ـ نفس الطقم مرتين وثلاثة وأحيانا أربعة، وبالطبع فإن التنويع مطلوب، وكذلك «طلبوا» أن أرى الهدايا حتى لا تتكرر الأطقم، فعلت هذا بعض الوقت، لكن التكرار وقع برغم الاحتياط، ثم تقرر أن ترسل عينات الهدايا المقترحة إلى مصر قبل أى لقاء، وهناك يجرى الاختيار منها، بنظر من يعرف ما لديه، ويفضل جديدا غيره».

وعاد يسألنى: أين الخطأ هنا؟ ـ الناس هناك يحبون التعبير عن مشاعرهم بالهدايا، وهداياهم غالية، والهدايا لا يصح أن تتكرر، وإلا ماذا يفعل بها الذين يتلقونها، هل يلبسون نفس «الرسم» كل مرة، أو يبحثون عن طريقة تضمن التجديد؟ ـ هل تتخيل أن يجىء من نفس الطقم نسخا مكررة، وماذا يفعلون بها، وإذا باعوا المكرر واحتفظوا بنسخة واحدة من الرسم، ألا يثير ذلك انتقادات وحكايات وشائعات؟!!

●●●

وقلت له: دعنا من كل ما هو «مثير» فيما سمعت عنك، دعنا نتكلم عما هو «خطير» ـ أقصد موضوع السلاح!!

ومد بصره عبر نافذة الطائرة، وقال: هذه قمم جبال الألب أمامنا، والطائرة أوشكت على الهبوط فى «جنيف»، ولكن لا تظن أننى أتهرب من سؤالك ـ فأنا على استعداد للكلام فيه.

وأكمل يسألنى:

ـ ماذا لو التقينا على الغداء غدا، لنكمل الحديث؟!!

وقلت: إننى مدعو على الغداء غدا مع السفير المصرى فى «جنيف» (الدكتور «نبيل العربى»).

وقال: أعرف أنه «عديلك»، وقلت إن ذلك صحيح، وعلى أى حال فقد أستطيع إقناعه بتأجيل غدائه، وإذا رضى فسوف أقبل دعوتك.

واستأذن أن ينتقل إلى مقعده بجوار «زوجة السفر والسياحة» قبل هبوط الطائرة.

وعندما نزلنا إلى مطار «جنيف» كان السفير الدكتور «نبيل العربى» وقرينته فى استقبالنا، وقال لى «نبيل العربى»: إنه دُهش عندما وجدنى أخرج من الطائرة مع «حسين سالم»، واستأذنته وقرينته فى تأجيل غدائى معهما إلى اليوم التالى، ووافق الاثنان، وكلاهما يستطيع أن يفهم اهتماماتى ويقدرها.

والتفت إلىَّ «حسين سالم»، وقلت له إننى سوف أقبل دعوته غدا، وقال هو: إذن غدا فى فندق «الريزرڤ» La Reserve، وحاول «حسين سالم» مد الدعوة إلى «نبيل العربى»، لكن ذلك السفير اليقظ والمقتدر ـ اعتذر قائلا: «إنه يتصور أن بيننا حديثا، من الأفضل إتمامه على انفراد» ـ وقد كان!!

●●●

وكان واضحا لى من أول نظرة على المائدة التى وُضعت فى ركن بعيد من حديقة فندق «الريزيرف» ـ أن «حسين سالم» اتخذ من الترتيبات ما يجعل غداءه «مناسبة خاصة» ـ فقد كانت المائدة مُعدَّة بعناية ملحوظة، كما أن رئيس الخدمة فى الفندق كان واقفا بجوارها يُشرف على تهيئتها بنفسه، وإلى جوارها كانت مائدة يتوسطها حامل من الفضة عليه زجاجة نبيذ مفتوحة، لاحظت أنها «شاتولاتور 1949»، وأبديت دهشتى، فهذه زجاجة نبيذ لا يقل ثمنها عن عشرة آلاف دولار، وعلَّقت عابرا على نوع زجاجة النبيذ، ثم أضفت: «أنها خسارة لأنى لا أشرب»، وللإنصاف فقد رد قائلا: «ولا أنا» ـ وقلت: إذن لماذا فتحتها، وقال: «إن رئيس الخدمة (المتر دوتيل) رأى أن يفتحها مبكرا، لأن النبيذ المعتق يحتاج أن يتنفس الهواء»، وكان رئيس الخدمة قد نقل جزءا منها إلى إناء من الكريستال بقربه شمعة مشتعلة تشيع من حولها دفئا قبل صبها فى كئوس الشاربين. وقال «حسين سالم»: «لقد فتحها وانتهى الأمر» ـ ورجوته إبعادها عن المائدة، لأن وجودها بالقرب منا مستفز دون داعٍ، وأشار إلى رئيس الخدمة، وطلب إليه أن «يتصرفوا» فى النبيذ، وبدا الرجل مرتبكا، لكن «حسين سالم» طمأنه بصوت خفيض بما معناه (كما أظن) أنه سوف يدفعها ضمن الحساب، حتى وإن لم نستهلكها، وكان الرجل أكثر ارتباكا، لكن ارتباكه هذه المرة كان بالسعادة وليس بالقلق!!

ولم أشأ إضاعة الوقت، فقلت:

ـ على أى حال زجاجة نبيذ من هذا النوع ـ تغرى على الفور بموضوع تجارة السلاح!!

وقال على الفور: أنا لا أحب تجارة السلاح ـ ولم أدخل فيها، تجارة السلاح خطرة على من يقترب منها ـ وعلى من يتاجر فيها، أو حتى يكتب عنها، أضاف فيما أحسست به شبه تحذير:

ـ أرجوك ألا تكتب أبدا عن موضوع تجارة السلاح ـ لأنه مجال خطر، ومن يعملون فيه «قلبهم ميت»، لا يتورعون عن شىء!!

وقلت:

«إن كل مهنة لها مخاطرها، الصحافة بالطبيعة خطرة، والبحث عن الحقيقة فى أى مجال يعرض الباحث باستمرار لأصحاب المصالح، والمصالح فى السلاح مروعة، والاقتراب منها مروع أيضا».

ثم أضفت لطمأنته:

ـ «وأنا فى هذا اللقاء لست صحفيا، ثم إن اهتمامى هو بالسياسة أكثر منه بالسلاح!!».

وقال: «إنه أولا ولعلمى الخاص يريد أن يوضح أنه لم يدخل فى تجارة السلاح، وإنما دخل فى نقل السلاح، وهناك فرق كبير بين النقل، وهو عملية شحن بضائع، حتى وإن كانت سلاحا ـ وبين تجارة السلاح فى حد ذاته باعتباره هذه البضاعة!».

وقلت له: «إننى أريد فهم القضية أكثر مما يهمنى نشرها».

أضفت: «لكى أكون صريحا معك، فإننى بعد لقائنا فى الطائرة، اتصلت بمكتبى وطلبت أن يرسلوا إلىَّ صورا من بعض الأوراق التى حددتها لهم، وجاءتنى هذه الأوراق وراجعتها، وهى الآن معى فى السيارة التى جئت بها إلى هنا».

وسألنى إذا كان يستطيع أن يراها، لأنها سوف تساعد على تحديد ما أريد أن نتحدث فيه!!

واتصلت بسائق سيارتى أطلب إليه أن يجىء بمظروف تركته فيها، وكان «حسين سالم» يتابع حركة المظروف، ينتقل من يد السائق إلى يدى، ثم يتابع حركة يدى، وأنا أستخرج مجموعة أوراق ناولتها له.

●●●

كانت الأوراق التى سلمتها له مجموعة وثائق:

1ـ حكم استئناف الدائرة الرابعة فى القضية بتاريخ 4 نوفمبر 1983، والقضاة فيها ثلاثة هم: «رسل» و«فيلبس» و«مور ناجان»، وهم مكلفون بالنظر فى دعوى رفعتها الحكومة الأمريكية على مجموعة من الشركات يمثلها المستر «ادوين بول ويلسون»، وضمن منطوق الحكم ذكر لشركة «ايتسكو» Eatsco، وهى شركة يملك «حسين سالم» 51% من أسهمها، كما يرأس مجلس إدارتها خمسة رجال يحملون أسماء نافذة فى مصر، وكلهم فى صميم القرار السياسى، والشركة طبقا لعريضة الاتهام تولَّت عمليات نقل أسلحة أمريكية إلى الشرق الأوسط، وفى الإشارة ما يوحى بالشبهات فى عملية بين هذه المجموعة وبين شركات السلاح، ثم صلة صحيفة الدعوى وقد تردد فيها ذِكر وكالة المخابرات المركزية، وأخيرا معلومات عن تلاعب فى الفواتير.

2ـ نص حكم قضائى آخر صادر ضد شركة «ايتسكو» بالتحديد، والشركة متهمة بالاسم، ومقدم الدعوى وزارة الدفاع الأمريكية التى حصلت فيها على حكم، بعد أن أثبتت أن الشركة «غالطت» الحكومة الأمريكية فى مبالغ بملايين الدولارات، أضافتها بالتزوير إلى فواتير نقل السلاح.

وقد صدر الحكم غيابيا على «حسين سالم» ـ إلا أنه سارع إلى مغادرة الولايات المتحدة قبل إعلانه.

وأصدر مكتب النائب العام الأمريكى أمرا بالقبض على «حسين» إذا وصل إلى أراضيها.

3ـ مجموعة مقالات للصحفى الأمريكى الشهير «چاك أندرسون»، نشرتها جريدة الواشنطن بوست، عن قضايا تجارة السلاح.

ـ أولها بعنوان «عقود السلاح ـ الفضيحة تطبق على الرؤساء فى مصر!!».

واسم «مبارك» موجود فى المقال فى معرض تقرير وصل إلى الرئيس «السادات» عن تردد اسم اللواء «منير ثابت» (مدير مكتب المشتريات العسكرية فى واشنطن) مع اسم «حسين سالم» فى سياق أرباح وعمولات تتصل بـ«نقل الأسلحة»، ويشير «چاك أندرسون» فى مقاله صراحة إلى برقية من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 2 يوليو 1979 تخطر الخارجية: «بأن الرئيس «السادات» كلف «حسنى مبارك» بالتحقيق فى التقرير».

لكن السفارة الأمريكية فى القاهرة ردت فى اليوم التالى ببرقية تقول فيها: «إن مصادرها أكدت لها أن نائب الرئيس سوف يغطى على التحقيق، لأن «منير ثابت» هو شقيق زوجته، وأن «مبارك» ساعد على ترقيته من منصب مساعد الملحق العسكرى فى واشنطن، إلى منصب مدير مكتب المبيعات العسكرية الأمريكية لمصر.

وتطرق المقال إلى ذكر «حسين سالم» وشركة «ايتسكو».

ـ وكان المقال الثانى لـ«چاك أندرسون» أيضا تحت عنوان «فلسطينيون يسيطرون على مبيعات السلاح إلى مصر»، وكانت الإشارة إلى رجل أعمال من أصل فلسطينى، يعيش فى الإمارات، وتربطه شراكة مع «حسين سالم»، وفى المقال أن «مبارك» ـ الذى أصبح رئيسا لمصر ـ وكذلك أنت (موجها الحديث مباشرة إلى «حسين سالم») ـ شركاء فى صفقات سلاح تتم فى الغرف الخلفية، وأن وكالة المخابرات الأمريكية على علم بالتفاصيل، بل إنها تدخلت فى بعض اللحظات ـ للتسهيل والتشهيل!!

4ـ وكانت الوثيقة الأخيرة تقريرا عن سفينة شحن اسمها «بوميه» تناوبت على تأجيرها شركات إسرائيلية، وكذلك أجَّرتها شركة «ايتسكو»، وتلى ذلك تفاصيل فيها ذكر لأسماء مسئولين مصريين شاركوا فى عمليات تجارة الأسلحة، من «نيكاراجوا» إلى «أفغانستان» إلى «إيران»، وفى مقابل عمولات طائلة، وكانت الإشارات إلى «حسين سالم» متكررة، كما أن الإشارات إلى شركة «ايتسكو» وإلى علاقاته بمسئولين مصريين كبار، ظاهرة فى حركة نشيطة واصلة من «واشنطن» إلى «مدريد» إلى «القاهرة» إلى بلاد أخرى بعيدة.

وفرغ «حسين سالم» من تقليب الأوراق، ثم كان أول تعليق له:

«الأمريكان أولاد الـ(...) هدفهم بالدرجة الأولى ابتزاز السياسة المصرية، وتصوير الأمور بما يوهم الناس بأن لديهم وسائل للسيطرة Control على مسئولين مصريين.

ثم بدأ يدخل فى تفاصيل كثيرة عن صفقات سرية لبيع السلاح، وكان تركيزه بالدرجة الأولى أن معظم هذه الصفقات لصالح المجاهدين فى أفغانستان.

●●●

وفوجئت به يوجه إلىَّ سؤالا: عما إذا كنت ضد تسليح المجاهدين فى أفغانستان؟!!

وقلت إننى لا أريد أن أتشعب بالحديث إلى موضوعات نستطيع أن «نغرق» فيها حتى الصباح!!

وقال:

«إنه يعرف أننى مهتم بالسياسة، ثم إننى لا أعرف «مبارك» بما فيه الكفاية، وهو يريدنى أن لا أظلم الرجل، فليس عيبا أن الرجل اقترب بوظائفه فى لحظة من اللحظات من موضوع السلاح.

وربما خطر له شىء، لقد كان على وشك انتهاء خدمته فى سلاح الطيران، ولم يكن يعرف أن الرئيس «السادات» سوف يختاره نائبا له، ومن الطبيعى أن يفكر الرجل فى مستقبله ومستقبل أولاده، وأن يبحث فى الخيارات المتاحة له، لأنه سيخرج وهو بالكاد فى الخمسين من عمره.

وأنا لا أقطع بشىء، ولكن لاحظ أن الرجل كان قريبا من موضوع السلاح للدول العربىة، وأقول لك إنه ربما ـ ربما خطر له الاشتراك مع بعض زملائه فى شىء ـ أنا أقول ربما ولا أقطع بشىء ـ هذا ما أستطيع أن أقوله ـ وأكثر منه لن أقول شيئا»!.

وكان واضحا أنه بلغ نقطة لا يستطيع أن يتزحزح بعدها.

●●●

وانتقلت بالحديث إلى بيع الغاز لإسرائيل، ولم تكن الاتفاقيات الكبرى قد عُقدت بعد، ولا خط الأنابيب قد امتد مساره عبر سيناء، وقال «حسين سالم»:

«نعم عقدت صفقات غاز لإسرائيل، الغاز يظهر فى مصر بغزارة، ونستطيع أن نصدره».

وسألته عن الأسعار، واستغربت رده:

«عقدت صفقات مع إسرائيل لها دواعيها السياسية وهى أكبر منى، وأما الغاز لإسبانيا، فلأنى مدين للإسبان، فقد أعطونى الجنسية الإسبانية، ورحبوا بى وبعائلتى هناك، وأكرمونا فى الحقيقة، وكان لابد أن أرد لهم الجميل!!».

عمر سليمان ومنير ثابت

●●●

وكان آخر مشهد ظهر فيه «حسين سالم» على الساحة المصرية هو ركوبه لطائرته الخاصة من مطار «شرم الشيخ» بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير، ومعه مجموعة صناديق تحتوى على 450 مليون يورو نقدا وجديدة، ولا تزال بنفس التغليف الذى صُرفت به من البنك المركزى الأوروبى، وحطت طائرة «حسين سالم» فى مطار «أبوظبى»، وفى مطار «أبوظبى» لاحظ مأمور المطار هذه الصناديق، وأدرك على الفور أنها أوراق نقد، وأخطروا بالأمر سلطات مسئولة فى «أبوظبى»، وصدر قرار بالاتصال بالقاهرة لسؤالها فى الموضوع، وكان «مبارك» شبه معتزل فى «شرم الشيخ»، لكنه لم يكن قد «تخلَّى» عن السلطة بعد ـ وجرى الاتصال بنائبه الجديد السيد «عمر سليمان»، وأشار النائب بالإفراج عن الرجل، وعدم إثارة ضجة فى الوقت الحاضر حول الموضوع، لأن الظرف حرج، وسأل بعض المسئولين فى الإمارات شخصيات مصرية عما يمكن التصرف به حيال الموضوع، وكان بينهم نائب رئيس الوزراء المصرى السابق، ووزير الصناعة والتجارة فى مصر السيد «رشيد محمد رشيد»، وكانت نصيحة «رشيد» وغيره ـ إيداع المبلغ مؤقتا فى البنك المركزى للإمارات، والاتصال مع السلطات المصرية للبحث عن الأصل فى هذا الموضوع، وكيفية التصرف حياله.

وقد سألت المهندس «رشيد محمد رشيد» ـ فيما بعد ـ عندما قابلته فى عاصمة أوروبية عن صحة الرواية، واستأذن الرجل «أن أبقيه بعيدا عن هذا الموضوع»، لأن لديه من المشاكل ما يكفيه، وإن استفاض فى الحديث عن غيره من الموضوعات، وأهمها روايته عن الأيام الأخيرة لنظام «مبارك» فى مصر، وللأمانة فإنى لم أستأذن الرجل فى نشر ما أشرت إليه الآن مما ورد فيه اسمه، فحين قابلته لم يكن فى تقديرى أننى سوف أكتب هذه الصفحات، وكذلك لم أستأذنه!!

وعلى أى حال فقد انقضت الآن أيام وأسابيع وشهور، وظهرت أخبار كثيرة فى صحف مصرية وخارج مصر عنها، لكن الغموض ما زال يكتنف مصير صناديق الربعمائة وخمسين مليون يورو، ومن هو صاحبها الحقيقى؟! ـ وماذا جرى لها؟! ـ وأسئلة أخرى بغير نهاية!!

مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان (الحلقة الحادية عشرة) .. الأمن والتأمين.. والثروة والسلطة

وقد جرى طَرْحْ موضوع الأمن والتأمين للمرة الأولى أثناء اجتماع بين الرئيس «أنور السادات» وبين وزير الخارجية الأمريكى «هنرى كيسنجر» فى استراحة أسوان يوم 12 يناير 1974، وكان تقدير الرجلين معا أن التحولات الكبرى فى مصر والسياسات المستجدة على إستراتيچيتها بعد حرب أكتوبر ــ تقتضى إجراءات حماية واسعة للرئيس وللنظام، حتى تتمكن تلك التحولات وتترسخ!!

●●●

وكان المدخل إلى طرح موضوع الأمن والتأمين ــ أن الرئيس «السادات» توصل إلى قناعات نهائية فى قراءته لشكل المستقبل فى مصر ــ وهو مقتنع كل الاقتناع بموجباتها ــ وقد طرح وجهة نظره فيها بطريقة قاطعة:

1ــ إن المستقبل لأمريكا، وهو يريد أن تكون مصر فى هذا المستقبل مع أمريكا وليس مع غيرها.

2ــ إنه ترتيبا على ذلك فإنه سوف يتخذ فى سياساته الدولية والعربية منهجا يختلف عما جرت عليه السياسة المصرية من قبل.

3ــ ثم إنه وبمقتضى اختياراته بعد حرب أكتوبر ــ على استعداد من الآن للتحرك نحو سياساته الجديدة وحده، دون انتظار بقية العالم العربى، ثم إنه سوف يصطف مع الولايات المتحدة فى مواجهة السوفييت.

4ــ وهو بالتوازى مع ذلك يعتبر أن حرب أكتوبر 1973 ــ ضد إسرائيل، هى آخر حروب مصر معها، وذلك سوف يجرى اعتماده وإعلانه تأكيدا نهائيا للسياسات الجديدة.

5ــ وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصوُّره للتطور الاجتماعى المصرى سوف يختلف عن تصورات سلفه، عن يقين لديه بأن متغيرات العالم تثبت أن المستقبل للرأسمالية.

ولأول وهلة تبدَّى لـ«كيسنجر» أن تلك سياسات تتجاوز الحقائق الراهنة فى مصر، وربما تتصادم معها، وساوره الشك فى قدرة الرئيس «السادات» عليها.

السادات مع هنري كيسنجر

●●●

على أن «كيسنجر» استمع إلى ما أفضى به الرئيس «السادات» إليه فى أول لقاء بين الاثنين ظهر يوم 6 نوفمبر 1973 ــ ثم سألنى حولها بطريق غير مباشر مساء نفس اليوم فى لقاء بيننا فى جناحه فى الدور الثانى عشر من فندق «هيلتون«، ولم أكن بأمانة على علم بما طرحه الرئيس من تصورات، لكن «كيسنجر» سألنى دون تفاصيل عن «درجة قوة الرئيس «السادات» داخليا، وما إذا كان فى مقدوره أن يطرح وينفذ فى مصر سياسات جديدة، واكتفيت بالقول إن «الرئيس قادر على الوفاء بما يعد به»، وآثرت ــ حتى لا تتشابك الخطوط ــ أن أنتقل فى الحديث معه إلى ما عداه من شئون الساعة، وكان حديثنا تلك الليلة موضوع مقال طويل نشرته فى الأهرام بتاريخ 16 نوفمبر 1973 ــ تحت عنوان «مناقشة مع كيسنجر!!».

●●●

وحمل «هنرى كيسنجر» معه إلى «واشنطن» ما سمعه من الرئيس «السادات» وهناك جرى بحثه، وعاد مرة أخرى إلى مصر يوم 12 يناير 1974، والتقى الرئيس «السادات» فى استراحة الرئاسة وراء خزان أسوان القديم.

وكان الرئيس «السادات» مازال على موقفه، وكان «كيسنجر» جاهزا بخطة أمن رآها ضرورية للرجل المُقْبِل على مخاطر تحول أساسى فى اتجاه مصر، وللاستراتيجية الجديدة التى تحمل مسئولية سياساتها!!

وعرض «كيسنجر» فى هذا الاجتماع الثانى على الرئيس «السادات» خطة أمن وتأمين يتم تنفيذها على ثلاثة محاور:

1ــ الأمن الشخصى للرئيس، وهو يقتضى إعادة تنظيم حراسة أماكن إقامته فى أى مكان وأى وقت.

2ــ والأمن الإقليمى للدولة فى حركتها على الخطوط الإستراتيجية الجديدة، وهى تشمل عنصرين:

● أن يكون «البلد» The Country تحت مظلة منظومة الدفاع الإقليمى الذى تشرف عليه القيادة المركزية الأمريكية المكلفة بالدفاع عن الشرق الأوسط.

● وأن تتواكب مع هذه المظلة العسكرية، مظلة أمنية هى شبكة المخابرات الكبرى فى المنطقة، التى تتلاقى فى إطارها جهود الوكالتين الرئيسيتين وهما:

ــ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية العاملة مع مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض.

ــ ثم وكالة الأمن الوطنى العاملة فى إطاره وزارة الدفاع الأمريكية وهى وكالة N.S.A ــ National Security Agency، وكذلك يكون الغطاء شاملا ــ مدنيا وعسكريا ــ عابرا للحدود بين الدول، نافذا إلى العمق داخل هذه الدول!!

●●●

3ــ وبعد الأمن الشخصى للرئيس ــ والأمن الإقليمى للدولة ــ يجىء الدور ثالثا فى خطة «كيسنجر» على الأمن الاجتماعى للنظام، وهو الآن يقتضى إعادة الهندسة الاجتماعية وخلق طبقات جديدة تسند التوجهات الجديدة بأسرع ما يمكن.

●●●

● كان الأمن الشخصى للرئيس هو البند الأول على القائمة، وقد اقترح «كيسنجر» أن تجىء إلى القاهرة مجموعة خاصة من الخبراء تقوم بمهمة متعددة الجوانب:

ــ مباشرة نظام الحماية المخصص للرئيس على الفور.

ــ وإعادة تدريب قوة الحراسة الرئاسية على أحدث وسائل وأساليب الحماية.

ــ ثم وضع خطة دائمة لإجراءات وضمانات الأمن المطلوبة للرئيس.

وبالفعل فإن «هنرى كيسنجر» بعد سفره من أسوان بعشرة أيام بعث إلى وزير الخارجية السيد «إسماعيل فهمى» برقية شفرية لإبلاغه أن بعثة على مستوى فنى متقدم سوف تجىء إلى القاهرة لوضع خطة كاملة لتأمين الرئيس (ولم تكن هذه المسألة من اختصاص وزير الخارجية المصرى، لكنه وقد حضر جانبا من اجتماع أسوان الذى عُرض فيه الموضوع ــ كان هو الطرف الذى آثر «كيسنجر» أن يوجِّه إليه الرد، وفى الحقيقة فإنه كان يجب أن يوجَّه إلى السيد «حافظ إسماعيل» (مستشار الأمن القومى والمسئول عن نظام العمل فى الرئاسة)، لكن «حافظ إسماعيل» لم يكن حاضرا ذلك الاجتماع فى أسوان.

وكان نص رسالة «كيسنجر» التى تسلَّمها «إسماعيل فهمى»:

وزارة الخارجية ــ واشنطن

مكتب الوزير

سرى للغاية

28 يناير 1974

رسالة من وزير الخارجية «كيسنجر» إلى الرئيس «السادات» عبر وزير الخارجية «فهمى».

نص الرسالة:

بالنسبة للمشاورات التى دارت بيننا حين تناقشنا حول مسألة أمنكم الشخصى، فنحن على استعداد لإرسال فريق الخبراء التالى إلى القاهرة فورا:

«چورچ ك. كيثان» Keithan ــ وهو خبير فى شئون الحماية الشخصية.

«بول لويس» Paul Lewis ــ وهو خبير فى شئون مقاومة التنصت.

«هيو وارد» Hugh Ward ــ وهو متخصص فى تدريب المسئولين عن الحماية الشخصية.

وإلى جانب ذلك فإن خبيرا فى الأمن المباشر وفى كشف المتفجرات سوف يلحق بالفريق بعد أيام قليلة، بالإضافة إلى ذلك فنحن نقترح أن نرسل فريقا آخر برئاسة المستر «آلان د. وولف» Alan D. Wolf وهو متخصص فى شئون المخابرات، وإذا وافق الرئيس «السادات» فإننا نريد إلحاقه ببعثة رعاية المصالح الأمريكية فى القاهرة، والغرض من قدومه هذه المرة هو أن يُتاح لخبرائكم فى الأمن الفرصة للقائه ومناقشة مقترحاته للتأكد من قبولكم لها.

إننا ننوى إرسال هذا الفريق بسرعة إلى القاهرة وفى موعد لا يتجاوز 2 فبراير، وإذا رأيتم موعدا أنسب فإننا بالطبع على استعداد للتلاؤم مع رغباتكم.

●●●

وتقاطرت على مصر وفود من خبراء الأمن، وظل بعضها فى مصر لمدة سنتين، تم أثناءها وضع الخطط اللازمة لهذا الجزء من خطة الأمن وهو المتعلق بالحماية الشخصية للرئيس، والإشراف على تطبيقها عمليا، ثم وضع ترتيبات دائمة لأمن الرئيس.

وكانت خطة الأمن الخاص أوسع من مجرد تشديد الحراسة حول الرئيس حيث يكون أو حين يتحرك، فقد كان بين بنودها إجراءات تواجه احتمالات مفاجآت غير متوقعة، ثم قائمة إجراءات تحقق مطالب الأمن المحتملة فى حياة كل يوم، وبدت بعض الإجراءات مشددة، وأوسع مجالا من المتعارف عليه:

ــ منها مثلا حرس خاص، وسلاح مختلف، وتدريب أعلى، وقيودا وحدودا تطبق فى أى مكان يتواجد فيه الرئيس، مع ضرورة تأمين أى موقع يحل فيه قبل دخوله إليه بست وثلاثين ساعة على الأقل!!

ــ ومنها مثلا أن يتنقل الرئيس كلما استطاع بعيدا عن شوارع القاهرة، مع تفضيل الهليوكوبتر وسيلة للانتقال شرط حركتها من ممرات دائرية تتفادى المناطق المزدحمة بالعمران والمبانى العالية التى لا ينكشف حولها ما يدور على سطحها، أو تلك المنخفضة التى تتكدس فيها المخلفات وتوفر إمكانية الكمون والتربص وسطها.

ــ ومنها مثلا أن تتعدد أماكن إقامة الرئيس فى أكثر من مكان، وبحيث لا يستطيع أحد أن يخطط لشىء أثناء وجوده لمدة معلومة فى مكان معين.

ــ ومنها مثلا أن يكون معظم تواجده فى مناطق تسهل السيطرة عليها، كما يسهل عزلها عما حولها، كما تتنوع إمكانيات الخروج السريع منها فى حالات الطوارئ، كأن تكون بها مساحات صالحة لاستعمال الهليوكوبتر أو مجارى مياه لاستعمال القوارب، إلى جانب الطرق المفتوحة للسيارات.

ــ ومنها مثلا أن تكون هناك مواقع تمركز جاهزة لتسكين مجموعات من سرايا القوات الخاصة من الحرس الجمهورى تتحرك مع الرئيس حيثما ذهب.

ــ ومنها مثلا أن ترصد حوافز ومكافآت خاصة لقوات البوليس التى تصطف على طرق المواكب، إذا ما اضطر الرئيس ــ لسبب من الأسباب ــ أن يتحرك وسط «مدن»، وأن تتميز هذه المكافآت عن غيرها بأن توضع فى أظرف خاصة عليها شعار رئاسة الجمهورية، تذكِّر من يتسلمها ــ ولو بالإيحاء ــ أنها من «ولى النِعَم»!!

مبارك مع قوات حفظ السلام بسيناء

●●●

ومرت قُرابة عشر سنوات، وتوالت أحداث، وطرأت متغيرات، ولكن المقادير ضربت ضربتها يوم 6 أكتوبر 1981، ووقع اغتيال الرئيس «السادات» على منصة العرض العسكرى، وبواسطة ضابط فى القوات المسلحة، بيده مدفع رشاش من صنع روسى، وفى جيبه مسدس من صنع أمريكى!!

وخطا «حسنى مبارك» من المنصة إلى القصر الجمهورى، وكان أول اجتماع حضره بعد توليه مسئولية الرئاسة ــ اجتماع لمسئولى الأمن والتأمين بدأه بأن «إجراءات الأمن والتأمين التى اتخذت لحماية سلفه لم تثبت كفاءتها، بدليل نجاح خطة الاغتيال التى كان هو شاهدا عليها، وأفلت بمعجزة أن يكون إحدى ضحاياها!!».

وفى اجتماعات توالت بعد ذلك مخصصة لبحث أمن وتأمين شخص الرئيس، تولى «مبارك» بنفسه وبتجربته الخاصة إضافة إجراءات أوسع وأبعد:

ــ منها مثلا إغلاق المجال الجوى وقت تحليق طائرة الرئيس فيها، وعلى طول الطريق الذى تسلكه.

ــ ومنها مثلا إغلاق الشوارع من الجانبين أثناء مرور أى موكب رئاسى، (وكانت الرغبة فى تسهيل المرور خصوصا على طريق مطار القاهرة تدعو مرات إلى إغلاق الطريق من الجانب الذى يتحرك الموكب عليه، وحدث مرة من المرات أن «مبارك» لاحظ وهو فى طريقه إلى مطار «ألماظة» أن الناحية الأخرى مفتوحة للمرور، وعندما وصل إلى «ألماظة» طلب التحقيق بنفسه مع المسئول، ودعى قائد المرور فى المنطقة إلى المثول أمام الرئيس، وعندما أبدى الرجل عذره بأنه فتح الجانب الآخر من الطريق بناء على طلب مُلِحْ من مسئولى مطار القاهرة، لأن عدة طائرات محملة بالسياح على وشك الإقلاع، بينما ركابها متأخرون بسبب موكب الرئيس ــ ثار «مبارك» على مدير المرور وقائد قوة الاصطفاف عليه، وعندما سمع عبارة تأمين وصول سياح إلى المطار، زاد غضبه قائلا: «ما هو الأهم: تأمين السياح أو تأمين الرئيس؟!» مضيفا «أنه ليس هناك هدف فى الدولة المصرية أكثر أهمية من تأمين الرئيس»).

ــ ومنها مثلا تعليمات دائمة بأنه لا يريد أن يرى على أى طريق يمر فيه بابا مغلقا، لا يبين ما وراءه، وأن أى باب مغلق لابد أن يُفتح ولو كسرا، وتفتيش ما وراءه، وأن توضع أمامه حراسة مضافة إلى حراسة الاصطفاف على الطريق.

ــ ومنها مثلا أن تكون «شرم الشيخ» مقر إقامته الأساسى، وكان ذلك رأى الخبراء الأمريكيين أيضا ــ لأن «شرم الشيخ» توفر مزايا أمنية مثالية، فهى منطقة محددة عند الطرف الجنوبى من شبه جزيرة سيناء، وأجواؤها مكشوفة من كل اتجاه، وهى على بُعد دقائق بالقارب من السعودية، وعلى بُعد أقل من ثلث ساعة عن الأردن وإسرائيل، ثم إن موقعها مجاور لمواقع قوة المراقبة الدولية فى سيناء (وهى فى الواقع أمريكية، ولديها من الوسائل ما يجعلها تلتقط دبيب النمل على رمل الصحراء!!).

● وحين كان الرئيس «مبارك» يسافر من «القاهرة» إلى «شرم الشيخ» أو غيرها، فإن عشرة جهات ــ على الأقل ــ كانت تُخطر بمسئوليتها فى حماية سفره، وفيها الحرس الجمهورى بالطبع ــ والأمن الخاص لرئاسة الجمهورية ــ والدفاع الجوى ووزارة الداخلية ــ ووزارة الطيران المدنى والمخابرات العامة وغيرها.

وكانت كل جهة من هذه الجهات تتخذ ما ترى من إجراءات التأمين المباشرة والخاصة بها، ثم لا يعرف أحد فى النهاية أى طريق سوف يتخذه الرئيس، إلا قبل أن يخرج من بيته فعلا!!

وكثيرا ما حدث اصطفاف كثيف على طرق ممتدة، باعتبار أن الرئيس «مبارك» سوف يسافر بالسيارة، ثم تظهر الهليوكوبتر فجأة تنقله من داخل بيته إلى المطار، وتنتهى مهمة طوابير الاصطفاف وتكون قد انتظرته على الطرق عشر ساعات، وأحيانا أكثر!!

●●●

ووصل هاجس الأمن والتأمين بالرئيس «مبارك» وبحاشيته إلى درجة عبثية.

كانت أجهزة الأمن فى الدولة قد توسعَّت إلى أبعد من أى حد سبق فى مصر بسبب ما جرى بثورة التكنولوچيا، وكذلك قفزت برامج الأمن والتأمين فى مجال الرقابة إلى حد غير مسبوق، لأن البعض كان يريد أن يتأكد بنفسه ويطمئن، خصوصا بالتسمُّع على أطراف مشكوك فى نواياهم.

وكانت البداية هى الطلب من جهاز أمن الدولة تخصيص نسبة معينة لمراقبات مرغوب فيها من الرئاسة، سواء كانت داخلة فى قائمة أمن الدولة أو لم تكن. وكانت القوائم مستفيضة، لأن الطالبين كثر، وكان الجزء الأكبر من طلبات المراقبة فى القوائم الخاصة من مكتب «إرث الرئاسة«، وكثيرا ما وصلت تسجيلاتها إلى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، وكثيرا ما تسرَّب بعضها ــ ملونا أو مشوها ــ إلى بعض الصحف والمجلات.

ثم وقع تطور أهم، وذلك أن «أحدهم» عاد من لندن ذات مرة ومعه جهاز جديد للتنصت على التليفونات، موجود فى محال متخصصة لبيع «أجهزة التأمين»، لكن شراءها يقتضى «شهادة من جهة رسمية تأذن باستعماله»، وذلك شرط بيعه وتسليمه.

وفى القاهرة جرت تجربة «الجهاز«، واستطاع «الراغبون» أن يدخلوا على أى خط يريدون التسمع عليه فى أى وقت، ثم ما لبث أمر هذا الجهاز أن أصبح «موضة» عند مستوى معين من أصحاب السلطة، وكذلك وطبقا لتقدير خبير نافذ فى وزارة الداخلية، شغل بعض أهم مناصبها فى ذلك الزمن، فقد وقع:

ــ أن الحصة التى كانت تُخصص من مراقبات أمن الدولة للطلبات الخاصة وصلت فى وقت من الأوقات إلى 7% من حجم المراقبات.

ــ أن عدد أجهزة الرقابة على التليفونات الموضوعة تحت تصرف أفراد بعينهم، ومما جرى شراؤه من لندن، وصل ــ حسب علمه ــ إلى 11 جهازا محمولا، والمدهش أن بعضه كان يُستخدم لأغراض شخصية، أو بهدف التسلية، والنميمة الاجتماعية.

ولم يكن هناك حد ولا رادع لأية «معلومات» عامة أو خاصة قد تكون لها فائدة فى أمن أو تأمين أحد دون حساب التكاليف!!

حتى «شرم الشيخ» نزل وأقام فيها أكثر من جهاز تسمُّع خاص!!

مدينة شرم الشيخ

●●●

ولم يتصور أحد أو يخطر بباله ــ مثلا ــ أن يحسب تكاليف وجود رئيس الدولة فى «شرم الشيخ»، وحوله موظفى ديوانه، وحرسه، ومكاتب للاتصال مع الدولة، وزوارا قادمين وذاهبين، ومسئولين لديهم ما يعرضونه أو يسألون فيه، وسفر الجميع إلى شرم الشيخ «مهمة» لها تكاليفها من مواصلات وإقامة وبدل سفر، ذلك غير مصروفات تتحمل بها جهات أخرى فى الدولة، وكانت تقديرات الخبراء تحسب أعباء إقامة الرئيس فى «شرم الشيخ» بما مقداره مليون جنيه بالزيادة يوميا عن المصروفات العادية للرئاسة!! ــ (كما أن تكاليف كل يوم سفر للرئيس خارج البلاد كانت تصل وتزيد أحيانا عن مليون دولار يوميا!!).

وعندما سُئل الرئيس «مبارك» يوما عن سبب إقامته شبه الدائمة فى «شرم الشيخ»، كان رده (وقد تكرر نشره على لسانه) «أن وجوده فى شرم الشيخ يشجع السياحة إليها، وذلك مفيد للاقتصاد المصرى!!».

لكن الحقيقة كانت «أمنية» متصلة بالبند الأول من خطة التأمين التى وضع تصميمها الأصلى «هنرى كيسنجر».

●●●

وكان البند الثانى فى خطة الأمن والتأمين ربط «أمن النظام» بمؤسسات الأمن والتأمين الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية، والتى تضم شبكة القيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط ووكالات المخابرات السياسية C.I.A، ووكالة الأمن الوطنى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكى N.S.A.

وربما كان الأنسب هنا ألا أقول فى تفاصيل هذه القضية الشائكة شيئا من عندى، وإنما أنقل عن كتاب «بوب وودوارد» الصحفى الأمريكى الأشهر فى مجال الاستقصاء، والمعروف بدقة مصادره أنها على أرفع مستوى بين صُنَّاع القرار الأمريكى، فقد تعرَّض «وودوارد» فى كتابه لمسألة أمن وتأمين النظام من البداية، أى منذ اتفاق «كيسنجر» مع الرئيس «أنور السادات»، ففى صفحة 312 ــ 313 من كتابه The Veil (أى البرقع أو الحجاب) ــ ذكر «بوب وودوارد» تفاصيل كثيرة تثير الانزعاج، ولذلك أكتفى فى الحديث عنها بمجرد لمحات تغنى عن التفاصيل، ففى نصوص ما قاله «بوب وودوارد» مثلا:

«لقد أوضحت عملية الدعم الأمنى والمخابراتى للرئيس الراحل «أنور السادات» ميزات وعيوب هذه النوعية من العلاقات السرية. لقد وصل «السادات» إلى الحكم عام 1970، وبعدها بعامين أطاح بالروس خارج مصر، وبعد سنتين أعدت الـC.I.A واحدا من أقوى برامجها للحماية الشخصية والمساعدة الاستخباراتية. فى المقام الأول أرادت الولايات المتحدة أولا أن يبقى «السادات» على قيد الحياة، وثانيا أرادت تحصيل أكبر ما يمكن للمعلومات عن «السادات»، وعن سياسات ومناورات القصر، وكان هناك طوفان من تلك المعلومات وبعضه غير ذى قيمة، ولكن كانت هناك حالة انتعاش فى الـC.I.A بالحصول على مصادر موثوقة، وعمل جداول لنزوات وطموحات وسياسات العشرات من الوزراء ونواب الوزراء.

لم يكن هناك تقييم كافٍ لما تحصل عليه المخابرات، فقد غلب الكم على الكيف، بتدفق هذا الكم الغزير من المعلومات، وتحول العمل السرى للمخابرات إلى إدمان، وفى أوقات معينة بدا أن الأمر يستحيل تقييمه ويصعب تصنيفه، وكلما زادت المعلومات التى تعرفها الـC.I.A كلما قل ما يمكن الاستفادة به منها، لقد استخدم قادة مثل «السادات» هذه العمليات المخابراتية باعتبارها مرتكزا ومتكأ، يؤمِّن لهم بابا خلفيا لحكومة الولايات المتحدة، وهى طريقة للالتفاف حول القنوات الدبلوماسية المعتادة، وطلب معلومات خاصة من الـ C.I.A وخدمات مختلفة، أو حتى اعتمادات مالية.

●●●

وأما بالنسبة لزمن «مبارك«، فإن «بوب وودوارد» أفاض فى التفاصيل بالتحديد ابتداء من صفحة 168 من نفس الكتاب ــ وأكتفى منه ــ لأسباب عديدة ــ بمجرد إشارة يقول فيها «وودوارد»:

«فى يوم 6 أكتوبر تلقى «كايسى» Casey («ويليام كايسى» رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية) ــ تقريرا عاجلا بأن الرئيس المصرى السادات تعرَّض لإطلاق النار أثناء مشاهدته العرض العسكرى، وعلى مدى ثلاث ساعات كررت التقارير الصادرة من محطة وكالة المخابرات المركزية فى القاهرة الخط الرسمى للحكومة المصرية بأن إصابة «السادات» ليست خطيرة، على الرغم من أن التليفزيون الأمريكى كان يبث تقارير تقول إن الرئيس المصرى قد مات.

وبعد قُرابة ثلاث ساعات من التقرير الأول ليوم 6 أكتوبر أكدت محطة القاهرة أن «السادات» قد قُتِل، وأنه قد توفى على الفور بعد إصابته بعدة طلقات.

شعر «كايسى» Casey بالخزى، فى حين أمضى «ريجان» Reagan النهار فى المكتب البيضاوى يتلقى تطمينات بأن تقارير التليفزيون خاطئة. كان «كايسى» و«إينمان» Inman قلقين من أن يتقدم الرئيس الجديد «حسنى مبارك» باحتجاج عنيف وربما انفعالى، لأن الـC.I.A التى قامت بتدريب الحرس الشخصى لـ«السادات» قد فشلت فى تحذيرهم، إلا أن أيا من هذا لم يحدث، ولا حتى شكوى رقيقة.

لقد اتضح أن منفذى الاغتيال كانوا جزءا من مجموعة إسلامية أصولية فى مصر، لقد أولت الـC.I.A اهتماما كبيرا بالتنصت واختراق حكومة «السادات»، وتحذير «السادات» من الأخطار الخارجية إلى درجة أنها تجاهلت القوى الداخلية فى مصر، لقد بدا الأمر قريبا لدرجة الخطر من كونه إعادة لكارثة إيران، وانتاب «كايسى» الغضب الشديد، لقد احتاجت الـC.I.A قنوات مستقلة أوسع وأكثر للمعلومات فى مصر، وأراد «كايسى» المزيد، سواء من المصادر البشرية أو ما يتم جمعه إلكترونيا، وعلى أعلى مستوى فى الحكومة الجديدة، وكانت أوامر «كايسى»: «أخرج بعض الناس فى الشارع اللعين للتحقق عما إذا كان أحد سيطلق الرصاص على (مبارك)»!!

●●●

كان البند الثالث فى خطة الأمن والتأمين اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك فكريا وثقافيا.

والحقيقة أن الظروف كانت تفتح الأبواب واسعة لهذا البند، ذلك أنه على الطريق إلى أكتوبر ــ وكذلك بعد المعركة ــ بدا واضحا أن هناك مستجدات وضرورات لابد على نحو ما من التوافق معها، وكانت هذه المستجدات علمية واقتصادية واجتماعية هبت رياحها على مصر، وتوافقت معها فوائض ثروات من قفزة أسعار البترول أشاعت جوا من التوقعات تفاعلت بين المستجدات والتطلعات، ونشأ بالتالى مناخ مستعد ومهيأ لكل شىء وأى شىء، ولأن الظروف تستدعى الرجال، فقد كانت تلك هى اللحظة التى ظهر فيها رجال مثل المهندس «عثمان أحمد عثمان» ــ بالقُرب من الرئيس «السادات»، مبشرين بالمنطق «العملى» و«الواقعى» دون «أحلام أو خيالات»!

●●●

وليس مصادفة أن تلك الأوضاع تأكيدا ــ ولو على المدى القصير ــ لتصورات «هنرى كيسنجر» وخطته فى بند الأمن والتأمين الاجتماعى والفكرى والثقافى، وأتذكر أننى سمعت بنفسى كلام «هنرى كيسنجر» فى هذه النقطة بالذات، وكان مجمل حديثه وقد أطال النظر ــ هو وغيره من القائمين على مراكز القرار الأمريكى ــ فيما يقوله الرئيس «السادات» «أن الظروف المستجدة على استراتيجية مصر ــ بالفعل ــ تفتح المجال لظهور طبقة أو جماعات اجتماعية تؤيد السياسات الجديدة وتسندها، ورأى الجميع أن تلك عملية ممكنة ومقبولة، لأن مصر تواجه حالة فراغ طبقى، فقد قام «ناصر» («جمال عبد الناصر») بتصفية الملكيات الكبيرة للأرض، وبتأميم كثير من شركات التجارة والخارجية والبنوك، وبطرد القائمين على شركات التجارة الخارجية والبنوك والتوكيلات التجارية، وكلهم من الأجانب ــ وترتب على ذلك أن الطبقة العُليا فى المجتمع المصرى فقدت قاعدتها، وفى نفس الوقت فإن الطبقات الوسطى والفقيرة التى قصد إليها «جمال عبد الناصر» بإجراءاته، لم تتمكن بعد من صنع قاعدتها، رغم وجود قطاع عام واسع فيه جماعات من أصحاب الكفاءة، لكن رباطهم بعملهم وظيفى (بيروقراطى) لا يصنع طبقة سياسية، لأن الطبقات تصنعها الملكية».

وبناء عليه ــ فى تقدير «كيسنجر» وآخرين فى واشنطن ــ فإن المجتمع المصرى يواجه الآن «مشكلة فراغ يمكن ملؤه بطبقة جديدة تدخل إلى البنيان الاجتماعى المصرى».

●●●

كان دور القطاع الخاص قد برز وازداد بروزا لأسباب بعضها صحيح، وبعضها مُبالغ فيه، وبعضها مصطنع.

● كان الصحيح هو أن العالم راح يتجه أكثر إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، بهدف توسيع مجال التنمية، بمعنى أن القطاع الخاص يقدر بحيوية كامنة، وبحوافز المبادرة الفردية على زيادة طاقة الإنتاج، بل ومضاعفتها، ويخلق منافسة صحية بين قطاع عام قد تعوقه البيروقراطية، وقطاع خاص قد يملك مرونة إيقاع يساعد على دورة نشيطة لرأس المال.

● وأما المُبالغ فيه فهو نسيان أن القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية له يحتاج إلى وقت لنضوج رأسمالية واعية بالتزامها الاجتماعى، دون عدوان بالفساد تتجاوز به حدود المشروع إلى ما بعده، لأن نجاح العملية الرأسمالية له شروط:

ــ أن تدخل الرأسمالية إلى السوق بمشروعات موصولة بخريطة الاقتصاد الوطنى واحتياجاتها.

ــ أن تدخل الرأسمالية ومعها رأسمالها، بحيث يكون اعتمادها على النظام البنكى فى حدود معقولة مما هو متعارف عليه عالميا!

ــ وأن تكون قادرة على تحمل مخاطر الربح، باعتبار أن هذه المخاطر هى مشروعية الربح.

● وأما المصطنع فأوله الاستيلاء على القطاع العام، وبالتخصيص وحداته الرابحة.

ــ وأن تفعل ذلك بالاعتماد على قطاع البنوك العامة وتسهيلاته دون مخاطرة بأموالها.

ــ وأن تلجأ إلى الدولة لحمايتها من مخاطر كان لابد أن تكون فى حسابها.

وفى الواقع فإن تلك الشروط ــ باستثناءات معدودة ــ جرى تجاهلها، خصوصا مع أول موجة تقدمت تحت مُسمَّى القطاع الخاص بعد حرب أكتوبر.

●●●

وعلى أرض الواقع فإنه عندما بدأ حديث «الخصخصة» أوائل سنة 1974 ــ ثارت قطاعات كبيرة من الرأى العام تبدى قلقها مما حسبته غارات على مدَّخراتها، وكذلك اكتشف الطالبون وقتها أن الاقتراب من الشركات الآن صعب، وأولى الصعوبات أن النقابات العمالية أثبتت أنها قادرة على حركة مؤثرة، ساعد عليها أن حرب أكتوبر وتضحياتها مازالت فى الأذهان ــ وحدث تراجع جزئى للغارات المتعجلة.

وتوقفت عمليات الخصخصة مؤقتا ــ لكن الاهتمام تركَّز على التوكيلات الأجنبية، فهى جانب مهم من النشاط المالى يقع بعيدا عن المصانع والمنشآت الكبرى المرئية رأى العين، ثم هى الجزء الرابح أكيدا من القطاع العام، فهذه التوكيلات تهيمن على معظم ما تستورده مصر، وهو فى حدود 12 مليار دولار سنويا ذلك الوقت، ونسبة الربح فيه ما بين 10 و14 فى المائة سنويا، أى أن هامش الربح يقارب 2 مليار دولار سنويا، وكانت هذه التوكيلات بالكامل ملكا للأجانب قبل معركة السويس سنة 1956 قد وقع تمصيرها، وفى ذلك الوقت اختار «جمال عبدالناصر» أن يكون استردادها «وطنيا» عن طريق «التأميم» وليس «التمصير»، وتفكيره ذلك الوقت أن «التمصير» ينقل هذا القطاع من ملكية الأجانب إلى ملكية القادرين على الشراء من المصريين ــ ومعنى ذلك فى نهاية المطاف أن يزداد الأغنياء غنى، دون أن يحصل الفقراء على نصيب، والآن وبعد أقل من عشرين سنة (من سنة 1956 ــ 1974) كانت العجلة تدور دورة شبه كاملة، والتوكيلات تطرح للتوزيع على من يقع عليهم الاختيار، وممن يطمئن النظام إلى قُربهم من سياساته الجديدة، خصوصا فى السلام مع إسرائيل، والعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

●●●

وفى هذا الوقت أوائل 75 وقع توزيع ما يقارب ألفى توكيلا، وبجرة قلم أصبح فى مصر ألفين من أصحاب الملايين الجُدد، وكانت تلك عملية هندسة طبقية أحدثت خللا مفاجئا فى توازن الدخول، لا تبرره الأوضاع الاجتماعية فى مصر، لكنه فى المحصلة أعطى للسياسات الجديدة سندا اجتماعيا قادرا على التأثير وسط الساحة السياسية.

●●●

وكان ذلك إجراء مؤقتا حتى جاءت الخطوة التالية فى عصر «مبارك»، وبدأ التصرف فى القطاع العام، وبخصخصة أنجح وأكبر الشركات وأكثرها ملاءة وربحية، ثم تدفق الطوفان بتسييل أراضى الدولة، ثم تطويق قطاعات مهمة بمصالح مالية ذات طبائع عنكبوتية، تنقض على مواقع محددة مثل البترول والغاز، وخدمات الطيران، ومراكز الإعلام (1).

وفى هذا المناخ نشأت علاقة غرام بين السلطة والمصالح التى تفتَّحت شهيتها أكثر ــ على أبعد مما كانت تحلم به.

والشاهد أن العمل الحثيث فى خدمة مشروع التوريث كان نوعا من الأمل فى تحويل العلاقة بين المصالح والسلطة، من مجرد عهد «غرام» إلى عقد زواج، يؤكد الرغبة بين الطرفين فى عيش مشترك له كل مقومات وضمانات التقنين لحياة متواصلة فى بيت واحد.

وفى كل العصور فإن العيش المشترك لا تضمنه غير مصالح متكافئة ومتبادلة، ومسئولية واقعة على كل طرف من الطرفين.

وحتى تلك اللحظة فإن السلطة كانت هى الطرف الذى يمنح ويعطى، وكانت المصالح هى التى تتلقى وتأخذ، والآن فإن المصالح كان عليها أن تثبت قدرتها وتؤكد فائدتها.

وهكذا راحت المصالح تتحين الفرص، ولعلها خشيت إذا بقيت العلاقة دون نوع من تبادل العطايا والهدايا، كما جرى فى مسألة التوكيلات الأجنبية، فإنها قد تصبح رهينة لنزوات هذه السلطة، وأما إذا تجاسرت وتشجعت فإنها تستطيع أن تجعل من نفسها نظيرا شرعيا أو على الأقل موازيا لقوة السلطة!

●●●

وفجأة لاحت فرصة لهدايا وعطايا تقدمها المصالح إلى السلطة، ولسوء الحظ فإن كثيرين لم يتنبهوا إلى ما قيل بالهمس وما جرى فى الخفاء.

وهنا فإن قضية «طابا» تستحق الوقوف بعناية وتنبُّه أمامها.

كانت إسرائيل طوال المحادثات التى أجراها «هنرى كيسنجر» حول فك الاشتباك، قد أرست مبدأ يمكن اعتباره ــ «فخا سياسيا» لم يكن هناك مبرر للوقوع فى حفرته، وذلك هو مبدأ الفصل بين «السيادة» وبين «الأمن».

وتفسيره ــ كما جرى اعتماده ــ يعنى أن مصر تستطيع أن تعود إلى ممارسة حقوقها فى السيادة على «سيناء»، لكن هناك ترتيبات للأمن ــ أمن إسرائيل بالطبع ــ يتحتم إجراؤها على الأرض دون إخلال (كما يقولون) «بحق السيادة لمصر»!

وكانت فكرة وضع قوات دولية للرقابة فى «سيناء» غير تابعة للأمم المتحدة، وإنما أمريكية فى تكوينها، وفى قيادتها ــ نوعا من هذا الفصل بين «السيادة» وبين «الأمن»، وجرى التوسع فى هذا المبدأ، فلم تعد مقتضيات الأمن تفرض مجرد الفصل بين القوات، وإنما وصل الحال إلى قوة دولية (أمريكية فى الحقيقة والواقع)، لها داوريات تفتيش، ونقط تسمع وترصد وتتدخل وتطلب، وبالتوازى مع ذلك جرى تقسيم «سيناء» إلى مناطق، تتفاوت فيها درجات وجود قوات مصرية وسلاح مصرى على الأرض المصرية، ثم يقع ترتيب درجات التواجد العسكرى المصرى بالنقصان كلما زاد القُرب من خط الحدود الدولية، فإذا ما بلغته إذا القوة المصرية المسموح بها هى 750 فردا من حرس الحدود، وليس معهم من السلاح غير ما تمسك به أيديهم، وذلك على اتساع منطقة تكاد مساحتها أن توازى نصف مساحة إسرائيل كلها!

●●●

وكان الخندق الأخير فى مسألة الانسحاب الإسرائيلى من «سيناء» هو موقع «طابا»، وعندما رفضت إسرائيل أن تنسحب، فإن الحكومة المصرية ــ وطبقا لمشروطية «كامب داڤيد» ــ لجأت إلى التحكيم الدولى، وخاض عدد من الدبلوماسيين والمؤرخين والخبراء معركة طويلة وشاقة حتى جاء التحكيم لصالح مصر.

لكن إسرائيل ظلت متمسكة بالرفض، ثم أمكن حل الأزمة والوصول فيها إلى حل وسط بأسلوب بدا غامضا، حتى تكفلت مذكرات «جورج شولتز» (وزير الخارجية الأمريكية وقتها وفى رئاسة «رونالد ريجان») ــ بكشف اللغز الذى احتار فيه الكثيرون، فقد قدم «شولتز» فى هذا الصدد خبرا صريحا حاول إخفاؤه فى هامش على صفحة 477 من مذكراته، وكان نصه:

أن إسرائيل كانت ترفض تسليم «طابا» إلى مصر مهما كانت الأسباب، وهدفها إقرار مبدأ أن قرار مجلس الأمن 242 لا يفرض انسحابها من كل الأراضى، لكن المستشار القانونى لوزارة الخارجية الأمريكية «إبراهام صوفير» توصل إلى حل يعطى مصر «حق السيادة»، ويعطى إسرائيل «حق الانتفاع»!!

وكذلك جاء الحل فخا آخر منصوبا وبنفس دعوى الفصل بين «السيادة» وبين «الأمن»، وبمقتضاه ظهرت مجموعة من رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الإسرائيليين ينشئون شركة سياحة دولية تدير الفندق الكبير فى «طابا» (وهو يشغل كل شاطئها)، والاكتتاب فى رأس المال مفتوح للمساهمين على الناحيتين بحرية السوق، ثم جرى إسناد إدارة الفندق إلى شركة «هيلتون» العالمية تديره لمدة خمسة عشر عاما، وبدورها فإن «هيلتون» العالمية شكَّلت مجلس إدارة مشترك يضم مصريين وإسرائيليين، على أن يكون هناك مدير مصرى ومدير إسرائيلى، وعلى أن تكون العملة المتداولة فيه لتسوية الحسابات، هى: الجنيه المصرى والشيكل الإسرائيلى.

أى أن فندق «طابا» ــ وهو معظم مساحة «طابا» ــ أصبح إدارة مصرية إسرائيلية، والعلم المصرى يرفرف على الفندق إعلانا للسيادة، والشراكة الإسرائيلية فى داخله ضمان للأمن المنفصل عن السيادة.

والمدهش أن السياسيين والدبلوماسيين الذين عملوا على صدور قرار التحكيم الدولى لصالح مصر، لم تكن لدى أيهم فكرة عما وقع من ترتيبات على الأرض، لأن المسألة انتقلت من وزارة إلى وزارة، خرجت من وزارة الخارجية كقضية وانتقلت إلى وزارة السياحة، كشركة وفندق وشاطئ، ولم يتوقف أحد عند التفاصيل، وكان الشيطان موجودا فى التفاصيل على حد التعبير المأثور فى دراسة النصوص!

●●●

ولاحت فرصة أخرى ــ ومرة ثانية ــ دار الكلام همسا ووقعت الحركة خفاء! ــ وإذا المصالح تقدم خدمة أخرى مفيدة للقرار السياسى المصرى.

فقد وقعت فى إطار نفس التوقيت ــ أواخر الثمانينيات ــ حادثة «سليمان خاطر»، وهو مجند مصرى، كان يؤدى الخدمة ضمن وحدة عسكرية مصرية فى «سيناء».

وقصة «سليمان خاطر» معروفة فى حد ذاتها، ملخصها أن هذا المجند المصرى وجد أمامه مجموعة من السياح الإسرائيليين يدخلون وفقا لترتيبات معاهدة السلام دون جوازات أو تأشيرات وإنما بمجرد بطاقة الهوية الشخصية (الفصل بين السيادة والأمن أيضا)، ويبدو أن الشاب وهو يراهم يقتربون من موقعه، صاح يحذرهم، لكنهم واصلوا الاقتراب، وفَقَدَ الشاب المجنَّد أعصابه، وإذا هو يطلق النار، يقتل واحدا ويصيب ستة من الإسرائيليين!

وبرغم محاكمة «سليمان خاطر»، والحكم بالسجن المشدد عليه (تم العثور عليه بعد شهور ــ ميتا فى زنزانة سجنه) ــ فإن الحكومة الإسرائيلية صممت على أن تدفع مصر تعويضات مقدارها مليون ونصف مليون دولار، بحساب: مليون دولار لأسرة القتيل، ومائة ألف دولار لكل جريح، رغم أن جروح بعضهم خدوش! ــ وكان ذلك مُحرِجًا للحكومة المصرية أمام رأى عام مصرى وعربى يعرف بالعلم العام أن إسرائيل قتلت مواطنين مصريين حتى بعد معاهدة السلام، دون أن يكلفها أو يطالبها أحد فى مصر بطلب تعويضات!

والآن كانت إسرائيل هى التى تصر.

والحكومة المصرية تشعر بالحرج.

وفجأة هدأ الموضوع، ولم يعد يتكلم فيه أحد، وتبين أن عددا من رجال الأعمال المصريين الجُدد خشوا على معاهدة السلام أن تتأثر، وعلى الطرف المصرى أن يتحرج، وأرادوا الاستجابة للمطلب الإسرائيلى دون أن يشعر أحد، وجمعوا من بينهم مبلغ التعويضات التى طلبتها إسرائيل، وتم دفعه بهدوء، وانتهى الإشكال دون ضجة، وبغير مضاعفات.

●●●

وكانت العلاقة بين المصالح والقرار السياسى تزداد حميمة، وتحتاج إلى تحصينها على نحو ما باعتراف، حتى يتحول «الغرام» وتوابعه إلى زواج يسدل ستار الشرعية على «وليد التوريث»، ولذلك لم يكن غريبا أن تجىء انتخابات آخر مجلس شعب وقع انتخابه قبل ثورة 25 يناير 2011، وفيه عدد غير مسبوق من رجال الأعمال، لا تكفى لطمأنتهم وعود وعهود ولا سلطة تطوع من أجلهم القانون، لكنهم يريدون أن يكتبوا النصوص الآن وفى المستقبل.

ولو أن أحدا راجع تشكيل البعثات والوفود المتحركة بنشاط على الطريق إلى «واشنطن»، لظهر أمامه الدور المتزايد للجماعات الجديدة الصاعدة فى مصر، وهى تلتصق بالسلطة، وتبذل أقصى الجهود للترويج لها من خارج الإطار.

ولم تكتفِ البعثات والوفود بما تستطيع توصيله إلى من التقوهم فى أروقة الكونجرس أو دور الصحف، بل وصل بعضهم إلى توظيف خدمات مكاتب علاقات عامة، وجماعات ضغط تتحرك بظن التأثير على مراكز القرار الأمريكى، وإقناعه بأن النظام القائم على السلطة فى مصر لابد من مساندته على الأمد الطويل، ومساندته فى المستقبل كما فى الحاضر، لأنه ضرورة أمريكية قبل أن يكون ضرورة مصرية، باعتبار أن الحاضر يحكمه الأب، والمستقبل يحتاج إلى الابن!

●●●

وكذلك تسربت الطبقة الجديدة فى مصر إلى آفاق أوسع فى الداخل والخارج، خصوصا فى مجالات الإعلام ــ والعلاقات العامة ــ والتأثير قريبا وبعيدا على المناخ الثقافى فى مصر، وهكذا وقع عملية تجريف مصر، وكان أسوأ ما فيه ما جرى للتعليم، بعدما جرى للإعلام والثقافة.

كانت مصر دائما تقوم بدورين فى العالم العربى: دور تنويرى ودور توحيدى، وكانت الصلة بين الدورين وثيقة وطبيعية، وفى الواقع أن مشروع النظام العربى كان فى الأساس ثقافيا.

فقد كانت حركة التنوير (بالتعليم والثقافة والإعلام)، والتى بدأت فى مصر (ولبنان) ــ هى التى تحرِّك عوامل التقارب والتواصل بين شعوب الأمة العربية كلها.

وكانت حركة التوحيد نتيجة منطقية لهذا التواصل والتقارب، وبخروج مصر بصلح منفرد مع إسرائيل ــ توقفت عملية التقارب والتواصل.

●●●

وفى أجواء ما سُمى بالانفتاح وفى التمهيد له، وبهذه العلاقة غير المشروعة بين السلطة والثروة ــ فإن أفضل العناصر المستعدة والمؤهلة للحِراك الاجتماعى والفكرى أحست أن الآفاق أمامها محصورة أو مُحاصَرة، وفجأة فُتح الباب للتعاقد الفردى للمعلمين وأساتذة الجامعات المصرية للعمل خارجها، وفى أجواء الحَصر والحِصار هرع كثيرون إلى حيث وجدوا الفرصة، وكانت العقود جاهزة وسخية، وفى عشر سنوات لا أكثر من سنة 1975 وحتى سنة 1985 ــ كانت الإحصاءات الرسمية تؤكد أن الجامعات المصرية فقدت 55% من طاقتها العلمية، كما أن التدريس فى المدارس الثانوية فقد 42% من طاقته التعليمية.

●●●

ولعل ما حدث لنهر النيل أثناء مروره فى كل مدينة ــ كشف حجم العدوان حتى على قداسة الحياة.

كانت الرغبة جامحة مع التحولات والتغيرات السياسية، فى إرضاء جميع الطوائف والجماعات حتى تتلهى وتنصرف، وفى ظرف خمس سنوات ــ بعد حرب أكتوبر ــ كانت ملايين الأطنان من الأسمنت قد ألقيت فى مجرى النيل لإنشاء ملاعب ونوادٍ نهرية لمختلف الهيئات والتجمعات المهنية ــ إرضاء وإلهاء لفئات متعددة ما لبث معظمها أن اكتشف أنها على ضفافه، لكن خصوبته تسير فى اتجاه آخر، وحدث للنيل ما لم يحدث لأى نهر فى مقامه، حتى كاد النهر العظيم يختنق على طول مجراه فى مصر ــ كلما مر بعاصمة أو مدينة.

وفى آخر زيارة قام بها الرئيس «فرانسوا ميتران» لمصر كان سؤاله الوحيد: «لماذا شوَّهتم وجه النيل بهذه الصورة المعادية للحضارة وللحياة؟!».

وكان قد خرج من بيت السفير الفرنسى على النيل فى الجيزة يتمشى على شاطئ النهر العظيم، ويتأمل ما يرى بشعور من الأسى!

(1) (من الإنصاف القول بإن بعض مراكز الإعلام الخاص التى استجدت فى تلك الظروف، قامت بدور شديد الأهمية فى السنوات الأخيرة بتأثير نجوم ظهروا فيها على الصفحات وعلى الشاشات). وغيرها مما كان الوصول إليه ضروريا لخدمة المصالح الطارئة، وتوفير الأمن والتأمين لها ــ هى الأخرى!

الاشتراك في:

الرسائل (Atom)